Joe Lovano / Garden of Expression

(文:原 雅明)

ジョー・ロヴァーノが長年リリースを重ねてきたBlue Noteを離れ、ECMから初のリーダー作となる『Trio Tapestry』をリリースしたのは2019年だった。ピアニストのマリリン・クリスペル、ドラマーのカルメン・カスタルディと結成したトリオ・タペストリーで2018年3月にニューヨークで録音されたが、Blue Noteに残したロヴァーノの多くのアルバムとは趣の異なる仕上がりとなった。このアルバムを最初に聴いた際には、ひたすら遅く、緩徐な演奏が続く展開に戸惑いと驚きを覚えた。退屈だという意味ではない。張り詰めたテンションを維持するような即興演奏ではなく、穏やかなムードを醸すレイドバックした演奏とも違うことに、まずは惹かれたのだ。マンハッタン・ブリッジの夜景をバックにテナー・サックスを吹くジャズ・ミュージシャン然としたロヴァーノの姿を捉えた、ECMらしからぬアルバム・カヴァーも、中身の音楽を想起させない不可思議な印象を加えた。音楽もイメージも予期したところに収まることを拒むかのように提示されたが、聴き進むにつれて、魅力は増していった。

そう感じた理由を、ECMのプレス・リリースが少し解き明かしている。このアルバムの楽曲は、ロヴァーノが作曲家のガンサー・シュラーとの長い付き合いから理解するようになった方法論である十二音技法のプロセスに基づいているのだという。ロヴァーノ自身はプレスにこう寄せていた。

「多くの現代音楽の楽曲を演奏し、特にアンソニー・ブラクストンらと幅広く演奏してきたマリリン・クリスペルはその世界で生きてきた。彼女と一緒に取り組むことで、私たちは音の中で美しいコミュニケーションを図ることができたのだ」

「トリオ・タペストリーは、メロディックで、ハーモニックで、リズミカルな音楽のタペストリーであり、ムードや雰囲気を持続させている」

また、リリース時のインタビュー(※1)ではこうも語っていた。

「ガンサーとの関係に影響を受けてテーマを書いた。十二音のコンセプトは、全てのキーを演奏することだけではなく、音色や間奏においても貫かれている」

これは、幅広くオープンに音を選び、演奏することを語っている。一つの調性に落ち着かせず、しかし対話によってタペストリーのように音を組み上げていく。ジョン・ルイスが音楽監督を務めた『Jazz Abstractions』(1961年)を筆頭に、ジャズとクラシックの融合を模索したシュラーを、90年代以降も真摯にフォローしたのがロヴァーノだった。シュラーが編曲、指揮したオーケストラをフィーチャーしたアルバム『Rush Hour』(1994年)もリリースしている。このアルバムには、トリオ・タペストリーに繋がる空間性と即興を部分的に聴くことができる。ここで、ロヴァーノのキャリアも振り返っておくべきだろう。

両親はシチリア系イタリア移民で、父もテナー・サックス奏者だったロヴァーノは、二十代だった70年代にジャック・マクダフやロニー・スミスのバンドでキャリアをスタートさせた。80年代はニューヨークでポール・モチアン、ビル・フリゼールとの活動に力を注ぎ、モチアンのリーダー作『Psalm』(1982年)でECMからデビューを果たしている。また、ジョン・スコフィールドのクァルテットでも活動して、Blue Note時代のスコフィールドのアルバムにも参加し、その後は自身のリーダー作もBlue Noteから多数リリースした。特に『From the Soul』(1991年)などの90年代前半の作品では、モチアンやフリゼールとのフリーファームな演奏も経た上で、父親から受け継いだビバップの伝統にも向き合い、メインストリームのジャズを牽引する勢いと多様性を獲得した。

サックス奏者同士のプロジェクト、サキソフォン・サミットを組んだデイヴ・リーブマンやマイケル・ブレッカーとも比較されたロヴァーノだったが、自らプロデュースも担当し、次第にサックス奏者の枠だけに留まらない表現へと進んでいった。『Rush Hour』はその最初の作品となった。デューク・エリントンからオーネット・コールマンの楽曲までをシュラーが編曲し、ロヴァーノはシュラーの楽曲でオーケストレーションの中での即興を成立させた。シュラーとは後に『Streams of Expression』(2006年)も制作している。また、ルーツを辿るようにイタリアのテノール歌手エンリコ・カルーソーにインスパイアされ、ロヴァーノ自身がアレンジとオーケストレーションを担当した『Viva Caruso』(2002年)や、新進気鋭のベーシストとして注目されていたエスペランサ・スポルディングをフィーチャーしたプロジェクト、アス・ファイヴで3枚のアルバムもリリースした。特に最後の『Cross Culture』(2013年)では、ベナン出身のギタリスト、リオーネル・ルエケを招き、ロヴァーノも多様なパーカッションを演奏して、世界のイディオムと楽器にフォーカスしたセッションからアルバムを完成させた。

ロヴァーノは生まれ育ったオハイオ州クリーブランドで十代の頃にカルメン・カスタルディと出会い、一緒にバンドを組み、バークリー音楽院でも共に学んだ。カスタルディはその後、西海岸を活動拠点とし、ラスヴェガスのショーでキーリー・スミスのバックを務めたり、ロサンゼルスのジャズ・シーンでテディ・エドワーズやビル・パーキンスの演奏を支えた。ロヴァーノとの交流は長年に渡って続き、『Viva Caruso』の録音やツアーに参加するなど、その音楽の良き理解者でもあった。

一方、マリリン・クリスペルは、ニューイングランド音楽院でクラシックを専攻し、オーネット・コールマンと、カール・ベルガーとイングリート・セルツォの夫妻が設立したジャズとワールド・ミュージックの教育研究機関であるクリエイティヴ・ミュージック・スタジオでも学び、教鞭も執った。“女性のセシル・テイラー”とも称されたクリスペルは、ブラクストンのクリエイティヴ・ミュージック・オーケストラとクァルテットで10年以上活動し、即興とクラシックとの接点に積極的に取り組んできた。彼女とECMの繋がりは、ゲイリー・ピーコック、ポール・モチアンとのトリオ作『Nothing Ever Was, Anyway: Music of Annette Peacock』(1996年)が始まりだ。そして、ロヴァーノとの出会いはモチアンが媒介した。ロヴァーノは2006年にクリスペルのグループに初めて参加している。

トリオ・タペストリーの演奏は、出自も活動してきたフィールドも違う三者が、しかしながら、それほど大きな隔たりがあったわけではないことを証明しているようだ。彼/彼女らがコミュニケーションに使う言語はジャズだが、よりオープンで繊細に扱っている。クリスペルが持つサウンドとタッチと抽象的なアプローチ、カスタルディがドラムセットをそれぞれ一つの楽器として出す美しい音色、それらをロヴァーノは褒め称える。また、アイヒャーは初めて接したカスタルディのドラムに、モチアンの広々とした時間感覚との繋がりを見出したという。『Trio Tapestry』で得られたロヴァーノたちの手応えは、すぐさま2作目となる新譜『Garden of Expression』を生み出した。2019年11月のトリオでのヨーロッパ・ツアーの間に、スイス、ルガーノのAuditorio Stelio Molo RSIで録音された。プロデュースはマンフレッド・アイヒャー、レコーディングとミックスはイタリアのステファノ・アメリオが担当した。

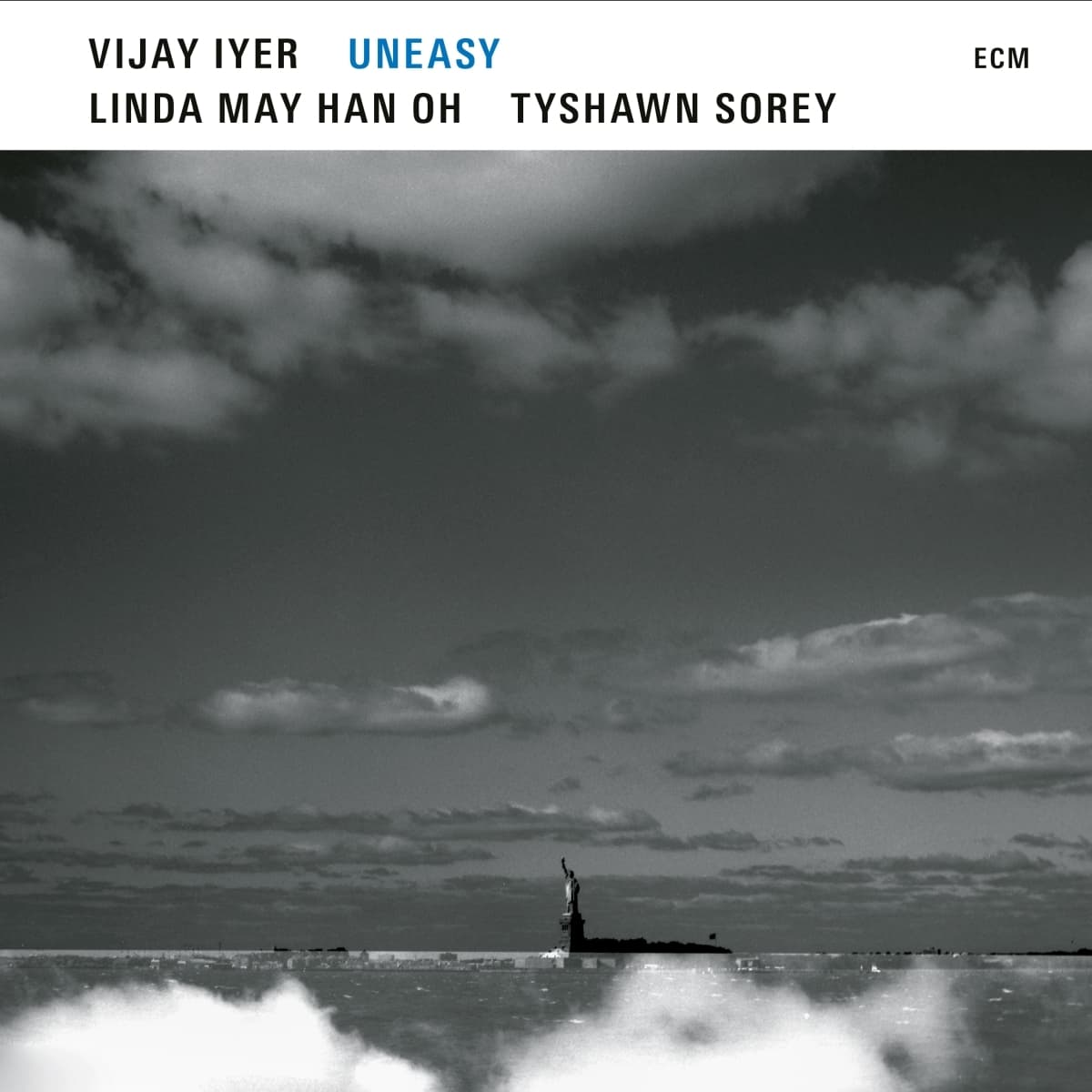

この録音に先駆け、2019年3月には、ロヴァーノとビル・フリゼール、タイショーン・ソーリーとのトリオ・ファシネーションと、トリオ・タペストリーでのコンサートが、サンフランシスコのSFジャズセンターで行われた。トリオ・ファシネーションは、ロヴァーノがエルヴィン・ジョーンズ、デイヴ・ホランドと録音した『Trio Fascination: Edition One』(1998年)からスタートしたプロジェクトだ。フリゼールとの邂逅とソーリーとの出会い、そして、トリオ・タペストリーの継続。ロヴァーノの活動はECMによって新たなモチヴェーションを得たようだ。残念ながら、コロナ禍がこれらの活動のアップデートを止めているが、ロヴァーノはYouTubeチャンネル(※2)を立ち上げ、トリオ・ロヴァーノと名付けた新たなトリオの野外演奏を公開し始めた。ロヴァーノの音楽と振る舞いがECMにもたらしたことも確実にある。これは、それを感じ取ることもできる愛すべき演奏だ。

※1

https://downbeat.com/news/detail/joe-lovano-moves-on-to-the-next-chapter

※2 Joe Lovano YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCmTON4vcEfzE9o13RMnxiJg

(作品紹介)

発売中

https://store.universal-music.co.jp/product/3518721/