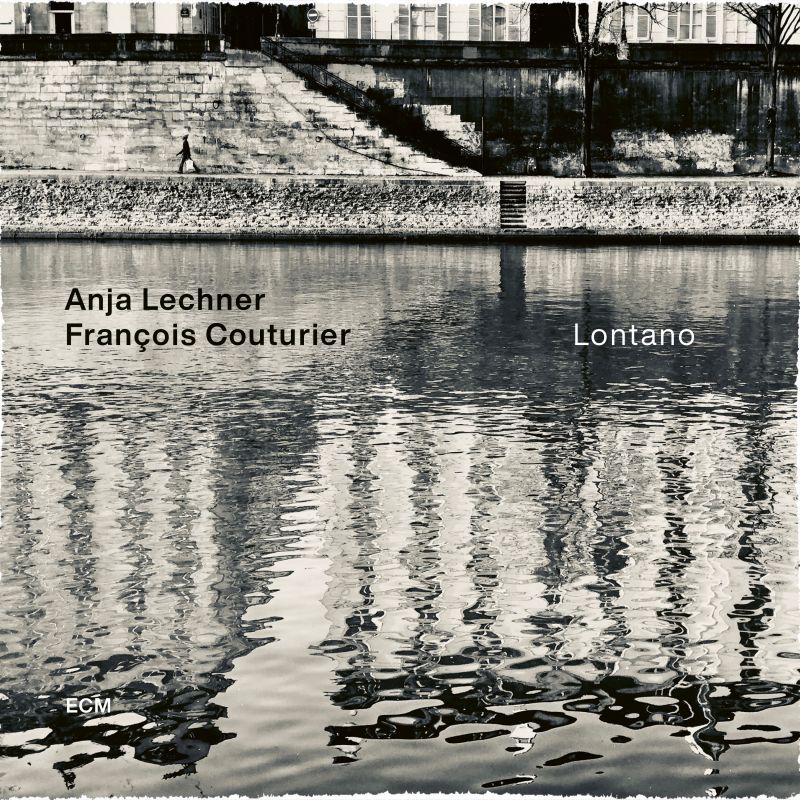

Anja Lechner, Francois Couturier / 『Lontano』

バイ・ウィークリーで最新の新譜を原雅明さんにご紹介して頂く【NEWEST ECM】第3回は、ECMから愛される二人、アンニャ・レヒナー(cello)とフランソワ・クチュリエ(p)によるデュオ・アルバムのご紹介です。

(文:原 雅明)

フランソワ・クチュリエは、1970年代にフランスのフリー・ジャズ・シーンで頭角を顕したピアニストだ。まだ二十代だった彼が関わったのは、ボリス・ヴィアンのバンドからマダガスカル島のミュージシャンにまで行き着いたピアニストのジェフ・ギルソンや、ドラマーにして電子音楽、実験音楽のパイオニアでもあったジャック・トロとの演奏だった。その後、80年代にはジョン・マクラフリンのグループでシンセサイザーを弾き、フランスで録音された『Belo Horizonte』や『Music Spoken Here』にも参加した。90年代には、トロのグループの仲間だったベーシストのジャン・ポール・セリアとの活動を本格化させる。また、チュニジア出身のウード奏者、作曲家のアヌアル・ブラヒムの『Khomsa』(1995年)の録音に加わり、初めてECM作品に登場した。

クチュリエは長年ブラヒムの制作やライヴを支え、アコーディオン奏者のジャン・ルイ・マルティニエらとも活動を続けた。クチュリエを紹介するECMのプレスには「彼のエネルギーは長い間、他者の音楽的コンセプトに注がれてきた。気前が良く、思慮深く、叙情的な演奏家である」とあるが、クチュリエがECMから初めて自身の純然たるリーダー作『Nostalghia – Song For Tarkovsky』をリリースしたのは2006年、彼が56歳を迎えた年だった。このアルバムはアンドレイ・タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』をテーマに、タルコフスキーが敬愛したバッハやペルゴレージの音楽も引用したオリジナル曲と即興が収められていた。録音に参加したのは、アコーディオンのマティニエ、サックスのジャン・マルク・ラルシェ、そしてチェロのアニヤ・レヒナーだった。ECMが専属契約を結んだドイツの弦楽四重奏団、ロザムンデ・クァルテット(2009年解散)のメンバーだったレヒナーは、この録音以降、ジャズの即興への関心を高めていった。

『Nostalghia』の録音メンバーはタルコフスキー・クァルテットと名乗って活動を継続し、ECMから『Tarkovsky Quartet』(2011年)と『Nuit Blanche』(2017年)もリリースした。タルコフスキーの映画が音楽のインスピレーションだったが、単なるオマージュやサウンドトラックを演奏するプロジェクトではなかった。リズム楽器のない編成でクラシックの厳格なスタイルとジャズの自由な即興を両立させるために、クチュリエが採ったのがタルコフスキーの映画にある特徴だった。

「私たちの音楽はダンサブルな音楽ではなく、時にとてもゆっくりとしていて、時にとても暴力的な音楽です。タルコフスキーの映画にもとても情熱的で濃密な瞬間があります」

2018年、トルコのアクバンク・ジャズ・フェスティヴァルにタルコフスキー・クァルテットとして出演した際のクチュリエの発言だ(※1)。あまり多くを語ってこなかったクチュリエが、珍しくレヒナーと共にインタビューに答えている。そこでは、「スロー」という言葉が頻繁に登場する。レヒナーの発言も興味深い。

「前の2回のプログラムでは、タルコフスキーの息子さんを招きしました。彼は父親の映画の映像を、私たちの音楽と共に、非常にゆっくりとしたスロー・モーションで映し出してくれたのです」

「音楽は私がスロー・ダウンすることを助けてくれます。音楽以外でスロー・ダウンすることは難しいのです。私は都会に住んでいますが、タルコフスキーは田舎に住んでいました。スロー・ダウンするには自然の中にいる必要があると思うのです」

レヒナーは、タルコフスキー・クァルテットでの活動と並行して、アルゼンチン出身のバンドネオン奏者、ディノ・サルーシや、ギリシャ出身のピアニスト、ヴァシリス・ツァブロプーロスとも活動し、ECMからアルバムをリリースしてきた。特に、ロザムンデ・クァルテットの頃からコラボレーションを重ねたディノ・サルーシとの『Ojos Negros』(2008年)や『Navidad De Los Andes』(2011年)は、伝統的な室内楽とプリミティヴな民族音楽、それにジャズの即興が混在するような演奏だった。レヒナーはタンゴに関心を持ち、研究もしてきたが、タンゴの演奏を決してなぞろうとはしない。その混じり合わない緊張感が演奏を豊かなものにしている。そして、そこにもタルコフスキー・クァルテットに通じるスローな空間が登場する。

リズムの複雑化や高速化に抗うように、テンポを落とし、時にはノンビートにもなる音楽に関心が寄せられるようになったのは、ちょうどクチュリエが活動を始めた70年代半ばのことだ。フリージャズの濃密な演奏空間とは対照的な、スローで沈黙も許容する空間をジャズ・ミュージシャンと作り出したのは、まさにECMだった。一方には、ロックや現代音楽から逸脱したアンビエント・ミュージックが登場した時代だ。

クチュリエとレヒナーは、2014年にデュオで『Moderato Cantabile』をリリースした。アルメニアのG.I.グルジェフとコミタス・ヴァダペット、スペイン、カタルーニャのフェデリコ・モンポウという、西洋音楽のアウトサイダーともいえる作曲家の楽曲を取り上げた。レヒナーは、同年にECMからリリースされたアルメニアの作曲家ティグラン・マンスリアンの『Tigran Mansurian: Quasi parlando』に参加して、アルメニアにも度々足を運び、儀礼音楽や宗教音楽の伝統を知ると共に、アルメニアの世俗音楽と聖なる音楽の架け橋となったコミタスの役割を初めて理解したという。また、クチュリエは、ブラヒムとの演奏、作曲を通じて、テーマがゆっくりと進行し、変化、発展していく独特のプロセスを学んだという。クチュリエとレヒナーは、こうした経験から自分たちの文脈を見つけるべく、新たな編曲に挑み、自由な解釈のアプローチを試みた。

今年(2020年)リリースとなった『Lontano』は、『Moderato Cantabile』以来となる二人のデュオ録音だ。レヒナーは、このリリースに寄せて、こうコメントしている。

「フランソワと一緒に、しばしば外国のメロディへの旅に出ました。そのためには、お互いの信頼と勇気と想像力が必要です。私たちは一緒に様々な国を巡るように探索し、探求し、構想し、闘争し、拒絶し、そして、歌を歌うための新しい形を見つけたのです」

アルバムの大半は二人のオリジナル曲で、タルコフスキー・クァルテットのようなスローな演奏から、ホーンの如く響かせたチェロとピアノが対峙する即興演奏もある。その間に、アリエル・ラミレス作曲のアルゼンチン・サンバ、バッハのカンタータから想起された演奏、ジョージアの作曲家ギヤ・カンチェリの映画音楽、ブラヒムの楽曲などが差し挟まれるが、何れも即興が入り込み、演奏はオープンに展開される。多様な伝統的な音楽の中で即興演奏の可能性を探究するのが、二人が探し求めてきた文脈であり、新しい形でもあるということが示されていく。

このアルバムの世界観を最もよく象徴するのは、終盤に登場するアンリ・デュティユーの短いピアノ曲“Prélude en berceuse”の演奏かもしれない。チック・コリアとベラ・フレックのデュオ・アルバム『Two』でも演奏された曲だが、クチュリエとレヒナーは即興から入り、この3分強の曲が後半に差し掛かって初めてメインのメロディを登場させる。そして、それを交互に演奏すると直ぐに空間に散霧するようにフォードアウトさせるのだ。それは、「遠くで響いているように」を意味する、まさにLontano(ロンターノ)そのものである。

※1

https://www.akbanksanat.com/en/blog/tarkovsky-quartet-sessizlikten-onceki-durak

(作品紹介)

Anja Lechner, Francois Couturier / 『Lontano』

発売中

ロンターノ【CD】 | アンニャ・レヒナー、フランソワ・クチュリエ | UNIVERSAL MUSIC STORE ( https://store.universal-music.