アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ時代のウェイン・ショーターのサックスを「ジョン・コルトレーンとソニー・ロリンズのパーソナルなアマルガム(合金)」と評したアメリカの批評家がいた。なるほど、たしかにモーダルなフレージングはコルトレーンからの影響が大きいし、巧みな間のとり方やシンプルな音を繰り返すあたりにロリンズ的な要素を感じ取ることもできるだろう。

しかし、サックス奏者としての、そして音楽家としてのショーターの資質は、明らかにこの二人とは異質なのだと思う。自身が作る曲の不思議なメロディや和音の響きや構成が、サックスの演奏と不可分に結びついている、という点で、ウェイン・ショーターは「コンポーザー型のジャズ・ミュージシャン」なのだ。きわめて個性的で印象的なメロディやリフを書くことができるショーターは、セロニアス・モンクやオーネット・コールマンがそうであるように、インプロヴァイザーとしての特異な個性が、そのままコンポーザーとしての特異さに直結している。

ここでは、彼が1964年から70年までにブルーノート・レコーズのために録音したリーダー・アルバムを時系列で追うことによって、ショーターが他の誰とも似ていない「ショーター・ミュージック」を開花させ完成させ、そしてソプラノ・サックスを手に新たなサウンドを誕生させていく様子を概観してみたい。

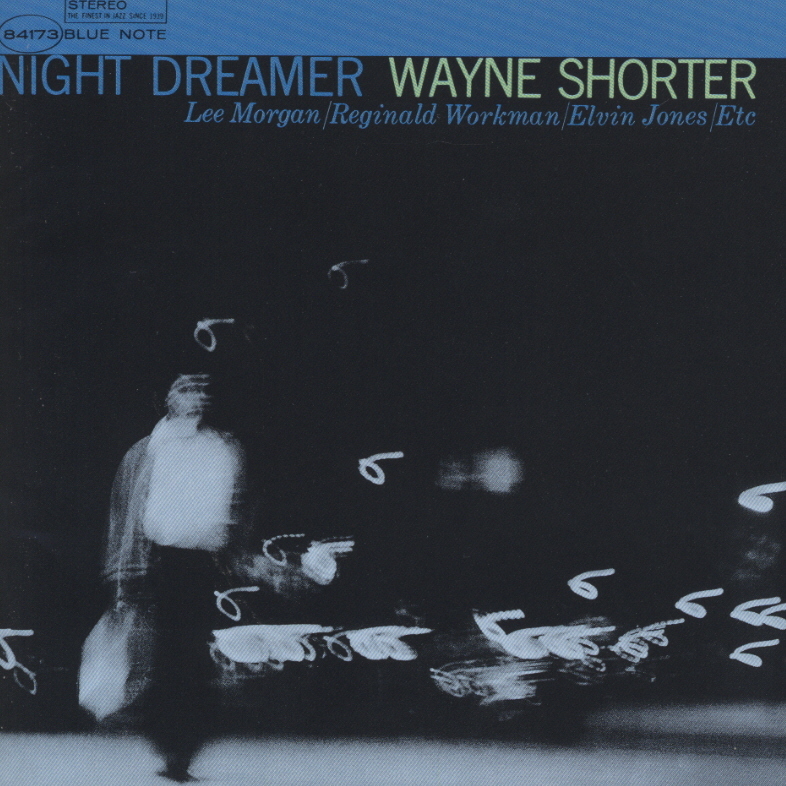

1.『ナイト・ドリーマー』(1964年4月29日録音)

ショーターにとって4作目の、そしてブルーノートでは初めてのリーダー作『ナイト・ドリーマー』は、彼がアート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズを退団する数ヶ月前に録音された。ちなみにショーターが参加したメッセンジャーズの最終作『インディストラクティブル』が録音されたのは同年4月24日と5月15日。その録音にはリー・モーガン(tp)とレジー・ワークマン(b)も参加しているので、この『ナイト・ドリーマー』は、ジャズ・メッセンジャーズの録音の間の1日を使って、バンド・メイト二人を誘い、そして当時コルトレーンのバンドにいたマッコイ・タイナー(p)とエルヴィン・ジョーンズ(ds)に声をかけて実現したもの、と見ることもできる。

エルヴィンのダイナミックにうねりまくるポリリズミックなドラミングと、4度音程を多用するマッコイのピアノは、コルトレーン・バンドのサウンドをそのまま持ってきたもの。ワークマンもコルトレーン・バンドに在籍していたことがあるので、ショーターは意図的にコルトレーン的な音を求めて彼らを起用したはずだ。しかし、そこに「ハード・バップの申し子」のようなモーガンが加わることで、『ナイト・ドリーマー』は「モード・ジャズ+ハード・バップ」と呼びたくなるような、ある意味で非常にわかりやすいアルバムになっている。

ショーターの楽曲も、今もアマチュアのジャム・セッションでよく演奏される「ブラック・ナイル」はワン・コーラス32小節の明快なハード・バップ・チューンだし、3拍子の「ナイト・ドリーマー」や東洋的な雰囲気の「オリエンタル・フォーク・ソング」も、ショーターの曲の中ではわかりやすい構成とメロディのものだ。そして「ヴァーゴ」は耽美的なバラード。以後のほとんどのアルバムで、ショーターは美しく妖しい旋律と和声を持つバラードを1曲収録することになる。

2.『ジュジュ』(1964年8月3日録音)

『ナイト・ドリーマー』から3ヶ月ちょっとで次のリーダー作を録音するあたりに、ブルーノート(=アルフレッド・ライオン)のショーターに対する期待の大きさが見てとれる。前作と同じメンバーのリズム・セクションに、今度はモーガン抜きのワン・ホーン・カルテットだ。つまりリズム隊はジミー・ギャリソン加入以前のコルトレーン・ワン・ホーン・カルテットなわけで、コルトレーンの影をここに見ないわけにはいかないだろう。

たしかにモーダルなタイトル曲「ジュジュ」は、エルヴィンによる3拍子のポリリズムといい、テーマの後のマッコイのピアノ・ソロの雰囲気といい、コルトレーンからの影響が明らかだし、「イエス・オア・ノー」における、アフロ・リズムから速いフォービートへ、という曲の構成は、『コルトレーン・サウンド』(1960年録音)に収録されている「夜は千の目を持つ」を意識したものに違いない。ちなみに、ジョー・ヘンダーソン『インナー・アージ』(64年11月30日録音)に入っている「ナイト・アンド・デイ」も同様のリズム構成になっていて、こちらもピアノはマッコイ、ドラムスはエルヴィンだ。なお、『コルトレーン・サウンド』が発売されたのは64年6月末もしくは7月初めらしいので、ショーターもヘンダーソンもそれを聴いてすぐに「これだ!」と思ったのだろうか。

ではこの『ジュジュ』が、コルトレーンの音楽に強く影響された「だけ」の作品かというと、実はまったくそうではないのだ。たとえば、今やジャズ・スタンダードとなっている「イエス・オア・ノー」は、ワン・コーラスが「14小節+14小節+16小節+14小節」という特殊な小節数になっていて、コードの使い方もシンプルなのだが実に新鮮なアイディアに満ちている。この曲あたりから、ショーターの楽曲は他の誰とも違う、「ウェイン・ショーター印」のものになっていったようだ。

まったくの余談だが、東洋的なメロディを持つ「マージャン」の4分26秒から32秒までの間にショーターが吹いているフレーズは、マイケル・ブレッカーがソロの中で多用した「キメ・フレーズ」と同じだ。ジョー・ヘンダーソンもこのフレーズをよく使うのだけど、出典は「マージャン」のショーター、でいいのでしょうか。

3.『スピーク・ノー・イーヴル』(1964年12月24日録音)

『ジュジュ』を録音したのがジャズ・メッセンジャーズ退団直前の8月で、この『スピーク・ノー・イーヴル』の録音はマイルスのバンドに加入して3ヶ月経った12月。ショーターのキャリアにとって最大の転機が、2つのアルバムの録音の間に訪れていた。

マイルス・バンドに参加した直後に録音された『マイルス・イン・ベルリン』(64年9月25日録音)を聴けばわかるように、ショーターとマイルス・バンドの面々は、のちにロン・カーターが「毎日が化学実験の場のようだった」と回想しているように、すぐに打ち解け、刺激を与え合う関係となった。というわけで、『スピーク・ノー・イーヴル』のピアノはハービー・ハンコック、ベースはロン・カーターだ。ドラムスは前2作と同じくエルヴィン・ジョーンズが担当し、ジャズ・メッセンジャーズ時代の同僚で、前任者のリー・モーガンよりモダンなタイプのフレディ・ハバードがトランペットで加わっている。

メンバーが変わったことを反映して、このアルバムのサウンドにはコルトレーンの影響はほぼなく、ショーターのコンポジションのユニークさをハンコックの斬新なコード・ワークが際立たせる、といった作りになっている。冒頭の「ウィッチ・ハント」の印象的なイントロとシンプルだが起伏に富んだテーマ、ミディアム・フォービートなのだが、明るくも暗くもない不思議な旋律を持つ「フィー・ファイ・フォー・ファム」、娘のミヤコに捧げた「インファント・アイズ」など、ここでのショーターの楽曲は、今にいたるまで彼の代表作となっている名曲揃い。中でも、ワン・コーラスが「9+9+9」の27小節という摩訶不思議な構成の「インファント・アイズ」は、スタン・ゲッツが愛奏したことでも知られる感動的なバラードだ。

ジャケットに写っている女性は、ショーターの妻だった日系人、テルコ・ナカガミ。二人は64年に離婚したが、『アダムズ・アップル』(66年録音)に収録されたバラード「テル(Teru)」は彼女の名前をタイトルにした曲のようだ。テルコ・ナカガミはのちに俳優のビリー・ディー・ウィリアムスと結婚したのだが、興味深いことにショーターのアルバム『アトランティス』(1985年)のジャケットを飾るパステル画を描いているのは、そのビリー・ディー・ウィリアムスなのだった。

4.『The Soothsayer: 予言者』(1965年3月4日録音)

5.『エト・セトラ』(1965年6月14日録音)

この2作は65年に録音されたものだが、録音当時は発売されず、『予言者』は79年、『エト・セトラ』は80年にリリースされた。

『予言者』はフレディ・ハバード(tp)、ジェームス・スポルディング(as)、ショーター(ts)の3管がフロントに立ち、ドラムスにトニー・ウィリアムスが参加しているセッションだ。マイルス・バンドの同僚であるくせに、トニーが参加しているショーターのリーダー・セッションはこれだけ。64〜67年に録音されたショーターのリーダー・セッション(それを「ストレート・アヘッド期」あるいは「テナー・サックス期」と呼ぶことができるだろう)のドラマーは、『ナイト・ドリーマー』から『スピーク・ノー・イーヴル』までの3作がエルヴィン・ジョーンズで、『予言者』の次の『エト・セトラ』から67年録音の『スキッツォフリーニア』までの4作がジョー・チェンバース。なぜトニーをあまり起用しなかったのか、はっきりした理由はわからないが、トニーの空間を切り取るドラミングが出てくると、サウンドがあまりにも「マイルス・バンド」になってしまうから、なのかもしれない。エルヴィンとトニーはどちらも「ポリリズム」をジャズの世界に本格的に導入した偉大なドラマーだが、複数のリズムを束ねてうねる「統合型」のエルヴィン、時空を鋭く切り取る「切断型」のトニー、という個性の違いがある。ここでも、内省的なワルツである「ロスト」でのトニーのシンバル・ワークは、いったいこの曲は何拍子なのだろう?と思ってしまうほどに複雑で自由自在だ。なお、この「ロスト」という曲は、ウェザー・リポートの『ライヴ・イン・トーキョー』(1972年)で、メドレーの一部として演奏されている。

3ホーンズの編曲にショーターのアレンジャーとしての才能が光るアルバムだが、ソロに関しては、ハバードとスポルディングの熱演が目立っている。特にブルーノートの「新主流派」セッションで多大な貢献をしながらも、ついにリーダー作をブルーノートに遺さなかったスポルディングのソウルフルなアルト・サックスが素晴らしい。バラード「レディ・デイ」はビリー・ホリデイに捧げた曲。

『エト・セトラ』はワン・ホーン・カルテットによるセッションで、ハンコック、セシル・マクビー(b)、ジョー・チェンバース(ds)が参加している。フリー・ジャズ的な指向の強いマクビーの骨太なベースが印象的で、ショーターとハンコックも演奏もかなりフリーだ。

シンプルだが神秘的なテーマを持つ「エト・セトラ」、愛らしいテーマを持つバラード「ペネロープ」(ショーターのバラードのタイトルには女性の名前が多いですね)、「フィー・ファイ・フォー・ファン」に似たメロディを持つミディアム・テンポの「トイ・チューン」、ショーターの曲には珍しい5拍子で、のちの「シアー・カーン、ザ・タイガー」(カルロス・サンタナ『ザ・スウィング・オブ・ディライト』とショーターの『アトランティス』に収録)の原型となった「インディアン・ソング」と、魅力的な楽曲が並んでいるのもうれしい。また、「バラクーダズ」はギル・エヴァンスの曲で、『ギル・エヴァンスの個性と発展』(64年10月録音)でのショーターをフィーチュアした演奏の再演だ。

(後編へ続く)