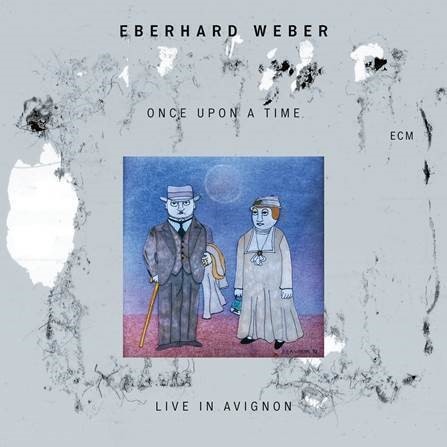

Eberhard Weber / Once Upon A Time – Live In Avignon

文:原 雅明

1994年にバール・フィリップスが主催した国際コントラバス・フェスティヴァル(Festival International De Contrebasse)の一環として、エバーハルト・ウェーバーによるソロ・ベースのコンサートが行われた。その録音が、『Once Upon A Time - Live in Avignon』として日の目を見ることとなった。2007年に脳梗塞で倒れたウェーバーはベースの演奏を断念せざるを得なくなったが、以後もECMからアルバムを発表した。1990年から2007年までの長きに渡って活動したヤン・ガルバレク・グループでのライヴ録音からソロのシークエンスを編集した『Résumé』(2012年)では、ウェーバーが片手で弾いたキーボード、ガルバレクのサックスとフルート、マイケル・ディパスクァのパーカッションを新たにオーヴァーダブで加えた。『Encore』(2015年)も、同様の手法で過去のライヴ録音を編集し、ウェーバーのECMデビュー作『The Colours of Chloë』(1974年)に参加したアック・ファン・ローエンがフリューゲルホーンを加えた。

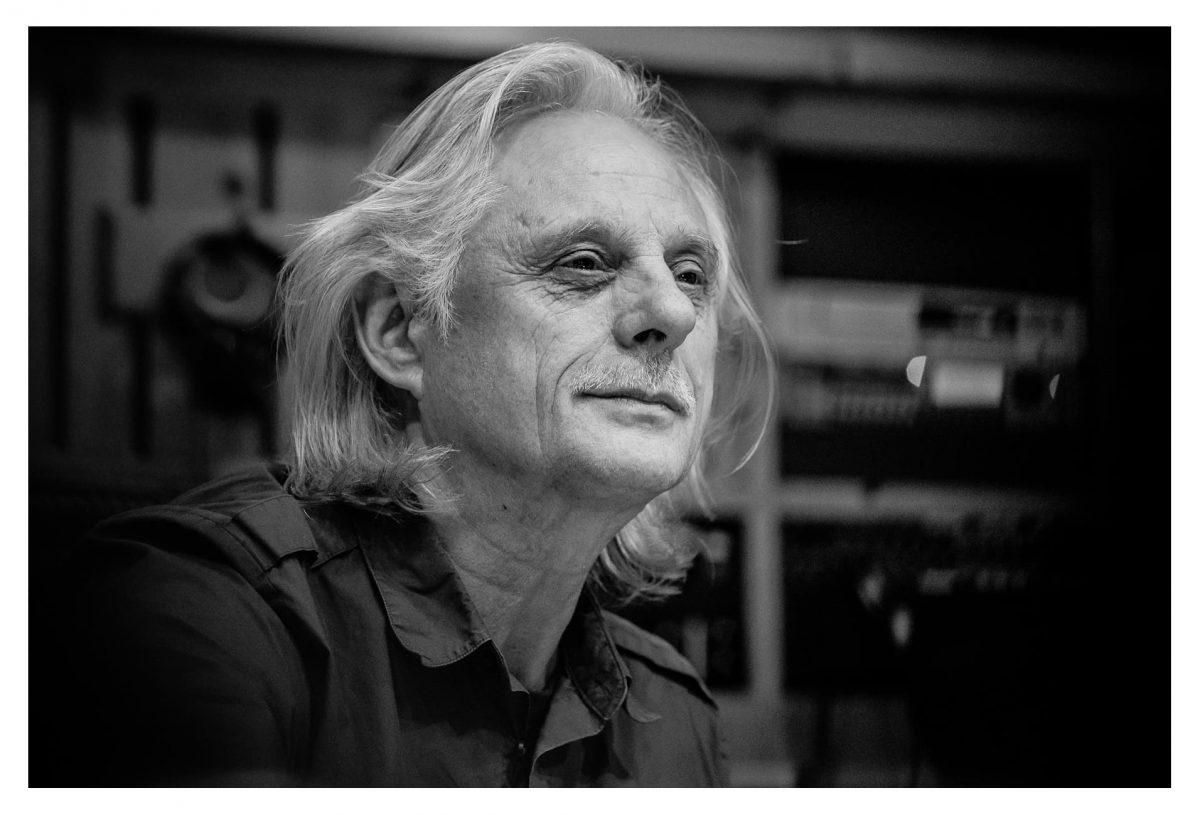

ソロ・ベースを再構築するユニークな手法は、ウェーバーという特異で特別なベーシストだからこそ成し得たことだ。彼はベースを弾くことと、ベースという楽器について、こんな発言を残している。

「古き良き時代のジャズクラブでは、一晩に1、2回はベースがソロを弾くことがあったが、それ以外は頼まれたことをやるしかなかった。私はそれを受け入れなかったのだ」

「率直に言って、ベースは愚かな楽器だと思う。ソロを弾くための楽器でもなければ、リーダーになるための楽器でもないのに、どうしてそんな楽器を選ぶのか。チャールズ・ミンガスにしても、彼は優れたベーシストだが、ベースからではなく、自分自身から、つまり自分のエゴからリードしていた」

「楽器は大切にしているが、愛着はない。私の楽器は、私のアイディアや感情を運ぶための装置にすぎない。毎日、楽器に触れていたいタイプではないのだ」(※1)

ウェーバーが音域の広い5弦のエレクトリック・アップライト・ベースを演奏してきたのも、ベースをバックグラウンドの楽器から解放して、演奏をリードすることができるからだった。第二の人生でなりたいのは指揮者であり、ベースには拘りがないと事も無げに語る。しかしながら、ベースとそれを弾く自分に対して、徹底して客観視するスタンスこそが、彼の音楽を際立たせてきたのだ。『The Colours of Chloë』で既に確立されていたシンフォニックかつリズミカルで、ミニマルなハーモニーもある展開は、70年代のECMのサウンドを特徴付けることにもなった。ウェーバーは高速で正確にリフを反復しても、ソロを極端に強調することはなかった。全体のサウンドに興味を持ち、ジャズの伝統との距離も意識していた。

70年代後半から80年代にかけて、ライナー・ブリューニングハウス、チャーリー・マリアーノ、ジョン・マーシャルと組んだエバーハルト・ウェーバー・カラーズの音楽は、同時代のジャズロックやミニマル・ミュージックにも通じ、即興演奏と室内楽の美学を融合するアンサンブルを生み出した。ライル・メイズとビル・フリゼールが参加した『Later That Evening』(1982年)では、ウェーバーのグループ・コンセプトに沿って、各人のソロは殆どなく、様々な音色や響きが形成するハーモニーが重視された。こうした方向性は、その後のメイズとパット・メセニーとの活動にも大きな影響を与えた。また、ケイト・ブッシュが、『The Dreaming』以降の80年代のアルバムにウェーバーを熱心に招いたことも、彼の音楽が持つ拡がりを象徴していた。尤も、ウェーバー本人は、数多くのアイディアを録音しても最終的に採用されるのは一つのみというポップスの世界に戸惑いを覚え、積極的に関わることはなかった。

『Once Upon A Time - Live in Avignon』では、ソロ・ベースに焦点を当てた『Orchestra』(1989年)と『Pendulum』(1993年)の楽曲が主に演奏されている。『Orchestra』は、部分的にブラス・セクションを加えているが、タイトルとは裏腹にベースとエコーユニットによるソロ演奏が中心となっている。ステージで再現可能なようにオーヴァーダブを使うことなく、その代わりにエコーユニットが使われた。「オーケストラとしてのベース」というコンセプトでベースのみで制作された『Pendulum』では、逆にオーヴァーダブを駆使して、一人で録音を仕上げることに拘り、ハーモニックな拡がりを追求した。この2作では、ベースという単一の楽器のためのソロ曲ではなく、オーケストラをイメージして作曲されていた。また、エコーユニットの使用は、ベースが奏でた音、リズム、フレーズを瞬時に保存し、再生することで、そこから新たな演奏のインスピレーションを得て、更にリズムやコードを生み出していく。ウェーバーはエコーユニットを使った演奏を、「オーケストラ的な何か、つまり音響情報と音の衝動の小さな宇宙を自発的に利用できる」と述べている。(※2)

冒頭の“Pendulum”の演奏に、このアルバムのエッセンスが凝縮されている。ベースだけで様々な音を作り出すことをテーマにしていた時期のウェーバーが、『Orchestra』と『Pendulum』の制作を通じて体得したテクニックが、ライヴでも展開された。フットペダルでコントロールされたディレイによるループが伴奏となって、次のフレーズが生まれ、自分自身とのインタープレイとなっていく。このアルバムで初めて聴くことができる“Trio For Bassoon And Bass”の、規則性のあるループが作るバックグラウンドと弓弾きも使った即興演奏とのバランスも絶妙だ。ソロ・ベースに達成感を得たウェーバーは、このコンサート以後、同様のアプローチをすることはなかった。それだけに、『Once Upon A Time - Live in Avignon』は、ウェーバーがライヴで成し得たソロ・ベースの貴重な録音であり、新たな発見をもたらすアルバムともなるだろう。

※1:音楽評論家アニル・プラサードによるインタビュー

https://www.innerviews.org/inner/eberhard-weber.html

※2:『Pendulum』のプレス・リリースより

https://www.ecmrecords.com/shop/143038751471/pendulum-eberhard-weber

(作品紹介)

Eberhard Weber / Once Upon A Time – Live In Avignon

https://store.universal-music.co.jp/product/3833136/