やんわり諧謔をかかえ、どこかシニカル。また甲高い声も印象に残るし、顔つきはあまりおしゃれではないが彼はわりとちゃんとしたスーツを着用する。そして、そうした総体からは、どこか可愛らしさも感じさせる変人臭がもわもわ、と。それが、過去に複数回インタヴューしたことがあるイーサン・アイーヴァーソンから受ける印象だ。でもって、“寒色系の変調”を抱える彼のピアノ演奏もさもありなんと思わせられたりするのだ。

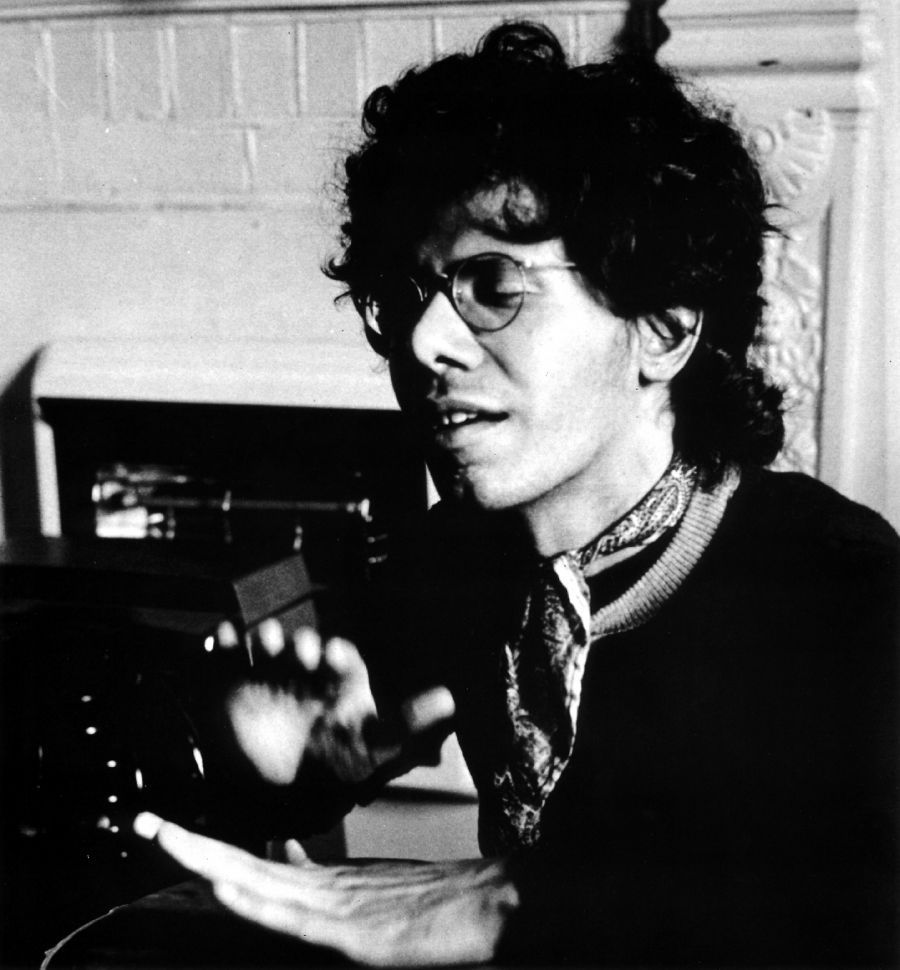

アイヴァーソンは、1974年にウィスコンシン州メノモニーで生まれた。幼い頃から音楽に興味を持ち、ピアノを弾き始めている。1990年代初頭にニューヨークに移り、クラシックのピアノの教育で名高いソフィア・ローゾスや高名なジャズ・ピアニストのフレッド・ハーシュから教えを受けたという。彼はまだ20歳だった1993年に『School Work』(Mons)というアルバムを発表。ドイツ人のリズム隊を擁した同作には、重鎮テナー・サックス奏者のデューイ・レッドマンが1ホーンで入っていた。以後、彼はフレッシュ・サウンドから自己作を4枚リリース。また、著名振付師/ダンサーであるマーク・モリスのダンス・グループの音楽監督なども務めていた。

そんなアイヴァーソンの転機は、2000年代頭に訪れる。彼は同じ中西部生まれのベーシストのリード・アンダーソン(彼はアイヴァーソンのフレッシュ・サウンド発作品に全て入っている)と無勝手流ドラマーのデイヴィッド・キングとともに、ザ・バッド・プラスを結成。悪意という言葉を思い浮かばせる飛躍や綻びを飄々と繰り出すそのトリオ表現は話題を集め、2作目以降はメジャーのコロムビアを介して送り出されたこともあり、その存在はインターナショナルなものとなる。ぼくがアイヴァーソンに取材したのはすべてザ・バット・プラスで来日した際で、一番最初に取材した際に彼は「クラシックとジャズと向き合ってきたので、実はポップ・ミュージックにあまり接していない。それが他の2人と違うところだが、だから僕はポップ曲を飛躍させることができる」と言っていた。

そんな発言が示すように、ザ・バッド・プラスはときに著名ポップ曲を大胆に破壊する指針を取っており、それにより彼らは<史上最轟音のジャズ・トリオ>というキャッチも冠せられた。コロムビアから4作品リリースした後、3人はヘッズ・アップやエマーシー、E-1、ソニー・マスターワークスやオーケィ、ノンサッチ(ジョユア・レッドマンとの共同名義作)などからアルバムを発表。だが、2017年にアイヴァーソンはザ・バッド・プラスを脱退する。とはいえ、もともと同トリオは各人の個人活動も鷹揚に並行させていたので(アイヴァーソンはアルバート・ヒースやビリー・ハートというヴェテラン奏者のグループに入ってもいた)、その動きもそれほど唐突な感じはしなかった。なお、ザ・バッド・プラスは新たにアフリカ系奏者のオーリン・エヴァンスを新ピアニストとして入れて、英エディション他からアルバムを発表している。

アイヴァーソンが参加したビリー・ハートの2012年作と2014年作はECMから。以降、彼はECMとの関係を深め、テナー・サッックス奏者のマーク・ターナーとのデュオ作『Temporary Kings』や孤高のトランペッターであるトム・ハレルを擁した『Common Practice』を2017年に同社からリリース。また、2021年には伊ウンブリア・ジャズ・オーケストラと米国リズム隊による『Bud Powell In The 21st Century』(Sunnyside)を発表。といったように、彼は様式に固まらないジャズ活動をしなやかに行ってきている。

それからアイヴァーソンというと思い出されるのは、文章を書くのが好きなことだ。彼は自己作やザ・バッド・プラス作で解説も担当するだけでなく、ビリー・ハートやポール・モーシャンや菊地雅章らのアルバムに寄稿し、ブラッド・メルドーやジャキ・バイアードやチャーリー・ヘイデン/ジム・ホール他の再発/編集作のライナー・ノーツを書いたりしている。

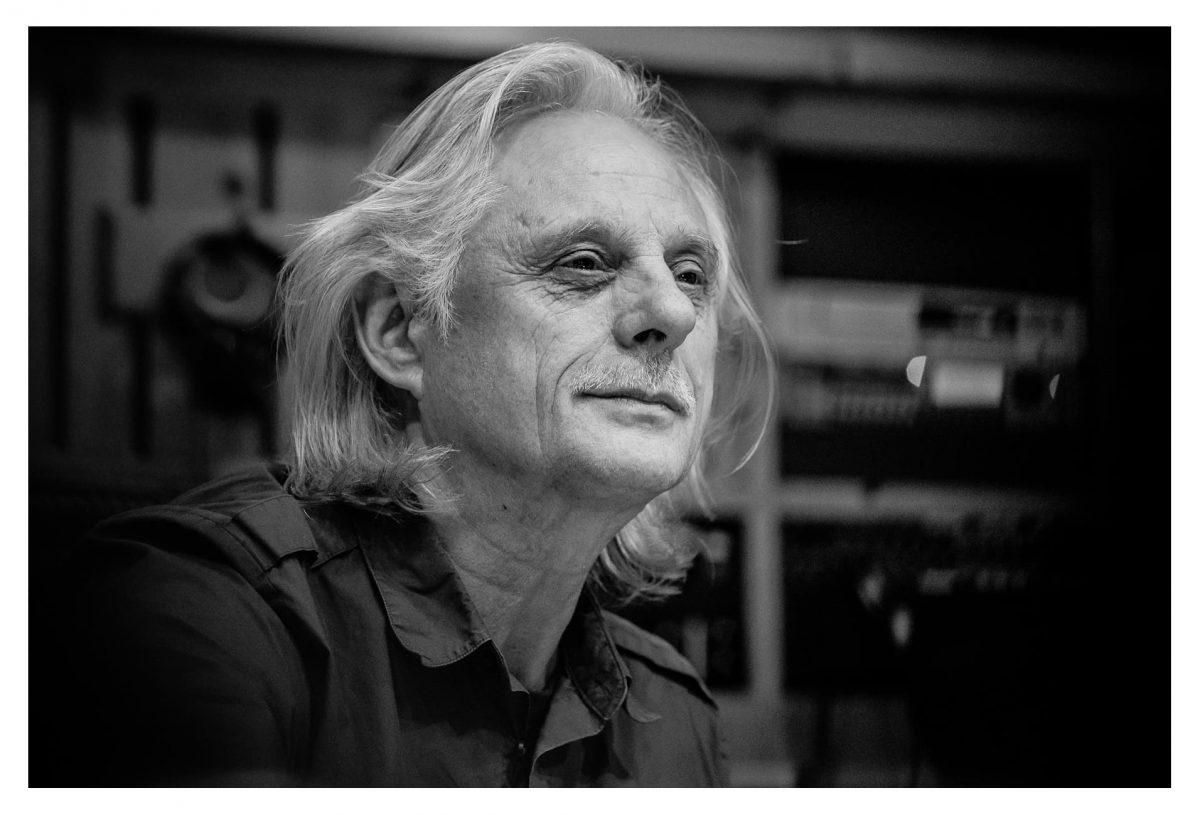

さて、かようなキャリアを持つアイヴァーソンの新作は、ブルーノートからの第一作となる。トリオによる録音だ。言わば、彼のことを広く知らせたザ・バッド・プラスと同じ編成で録音されているが、ダブル・ベースのラリー・グレナディア(1966年生まれ)とドラムのジャック・ディジョネット(1942年生まれ)という腕自慢の著名奏者がリズム隊を務める。

ECMから『The Gleaners』(2019年)というソロ・ベース作も出しているグレナディアはブラッド・メルドー(1995年〜)、ポール・モチアン(1997〜2007年)、チャールズ・ロイド(1999〜2002年)、パット・メセニー(2000〜2007年)といった名手たちから信頼を集め、彼はアイヴァーソンの『Cotumes Are Mandatory』(Criss Cross,2012年)に参加したこともあった。

一方、現代ジャズ界の最高峰ドラマーであるディジョネットとアイヴァーソンの顔合わせは今回が初めてとなる。実はディジョネットとグレナディアと鍵盤奏者のジョン・メデスキとギターのジョン・スコフィールドは4人連名にて『Hudson』(Motema)というアルバムを出している。それはメンバーの自作曲とともにボブ・ディラン、ザ・バンド、ジョニ・ミッチェルらのロック曲も取り上げていて、なかにはグレナディアやメデスキが歌を差し込む曲もあった。実は今回のブルーノートが出したプレス・リリースには、「僕にとってディジョネットは偉大なロック・ドラマーでもある。ザ・バンドのリヴォン・ヘルムのような」という発言が紹介されており、アイヴァーソンは同作で二人の噛み合わせの妙を見つけたのかもしれない。

オープナーの「The More It Changes」は人を喰った、だが嬉しい情緒を持つ。アイヴァーソンが知人たちに声をかけた40人強による下手ウマ・ヴォーカル・ナンバーだ。パンデミック期だからこそ作られたとも指摘できるこのヒューマン曲は、ピアニストでもあるアイヴァーソンの奥様であるサラ・デミングが歌詞を書いた。

それ以降は、アイヴァーソンの一筋縄では行かない鋭敏さや含みを抱えた曲群が並ぶ。アイヴァーソンはこのトリオのモデルとして、デューク・エリントンがチャールズ・ミンガス、そしてマックス・ローチという強面リズム隊を擁して録った奔放作『マネー・ジャングル』(UA、1963年)を挙げている。また、シンプルな設定のもと自在に広がる本作の内実は旧ブルーノートの1950〜60年代のプロダクツに通じると、彼は感じてもいる。本作の最終曲「At The Bells And Motley」はアイヴァーソンがこれまであまり披露してこなかったブルージィ&グルーヴィな自作曲だが、これは彼がブルーノートから作品を出すからこその曲と言えるかもしれない。

そうした楽曲は1曲を除いて、アイヴァーソンが作った。3.「She Won’t Forget Me」について、彼はブルーノート社長のドン・ウォズに「セロニアス・モンクがTVのテーマを書いたとしたら」と説明したそうだ。この曲(と4.)の楽譜はアイヴァーソンのHPやツィッターで公開されている。また、6.「Goodness Knows」もモンク的なテーマを持つと言えるだろう。それから、ワルツのリズムが採用された4.「For Ellen Raskin」は、児童文学の作家でありイラストも書いたエレン・ラスキン(1928〜1984年)に捧げられた。アイヴァーソンは犯罪/ミステリー文学好きとしても知られるが、その入り口に彼女の著作があったという。07.「Had I But Known」はソロ・ピアノで綴られる。

そうしたなか、リリカルかつアグレッシヴに演奏が流れていく5.「Blue」はジャック・ディジョネットの曲。彼がジョン・アバークロンビー(ギター)とデイヴ・ホランド(ベース)と組んでいたトリオの『ゲイトウェイ2』(ECM、1978年)が初出となる。

アイヴァーソンと共同で本作をプロデュースしているのは、エンジニアであるアンドレアス・K・メイヤー。彼はニューヨークのソニーのスタジオを経て独立し、NYのロング・アイランドにポスト・プロダクション/マスタリングのスタジオを持ち、現代ポップからクラシックまで幅広い顧客を抱えている人物である。(2022年1月 佐藤英輔)

(作品紹介)

Ethan Iverson / Every Note is True

https://Ethan-Iverson.lnk.to/EveryNoteIsTrue

https://store.universal-music.co.jp/product/3897500/