毎年恒例、BLUE NOTE CLUB執筆陣による今年愛聴したジャズ・アルバム3枚をご紹介します。

今年は、定期的にミュージック・セレクターを務めた南青山のBAROOMや、DJとして呼ばれた長野のEACH STORY、八王子のSHeLTeR、秩父のESQUINAなどで、レコードをかける機会が多かった。いずれも良い音響システムで、レコードをその場にいる人たちと聴くことにはポジティヴな気持ちにさせるものがあったのだが、自分の聴取体験を見直すことにもなった。

サブスクで新しい音楽をチェックするのは便利なことこの上ないが、それだけでは満たされないのは、その均質化され、断片化されるファーマットに乗せられて配信されたときに埋もれてしまうものが確実にあるからだ。そのことに気が付かせたのもレコードだった。とはいえ、自分はレコード至上主義者ではない。CDも聴けば、ハイレゾ音源も聴く。どんなメディアで、どんなシステムで聴いてもいいと基本的に思っている。ただ、レコードという、取り扱いがやや面倒で、いまでは高価な限定品にもなってしまったメディアを通して聴くと、少し落ち着いた気持ちで耳を傾けられているように感じるのだ。それは錯覚かもしれないが、錯覚から気が付くこともある。

聴いたような気になっていたが実は何も聴いてなかったのだと、自分がかけるレコードを聴きながら現場で感じたことは一度や二度ではなかった。そして、一体何を聴いていたのだろうと思い、レコードをまた聴き直す。そんなことを今年は幾度もしていたように思う。だから、「愛聴したジャズの新譜」としてまず思い浮かぶのは、そうやって聴いてきたレコードのことだ。

Tyshawn Sorey Trio / Continuing (PI RECORDINGS)

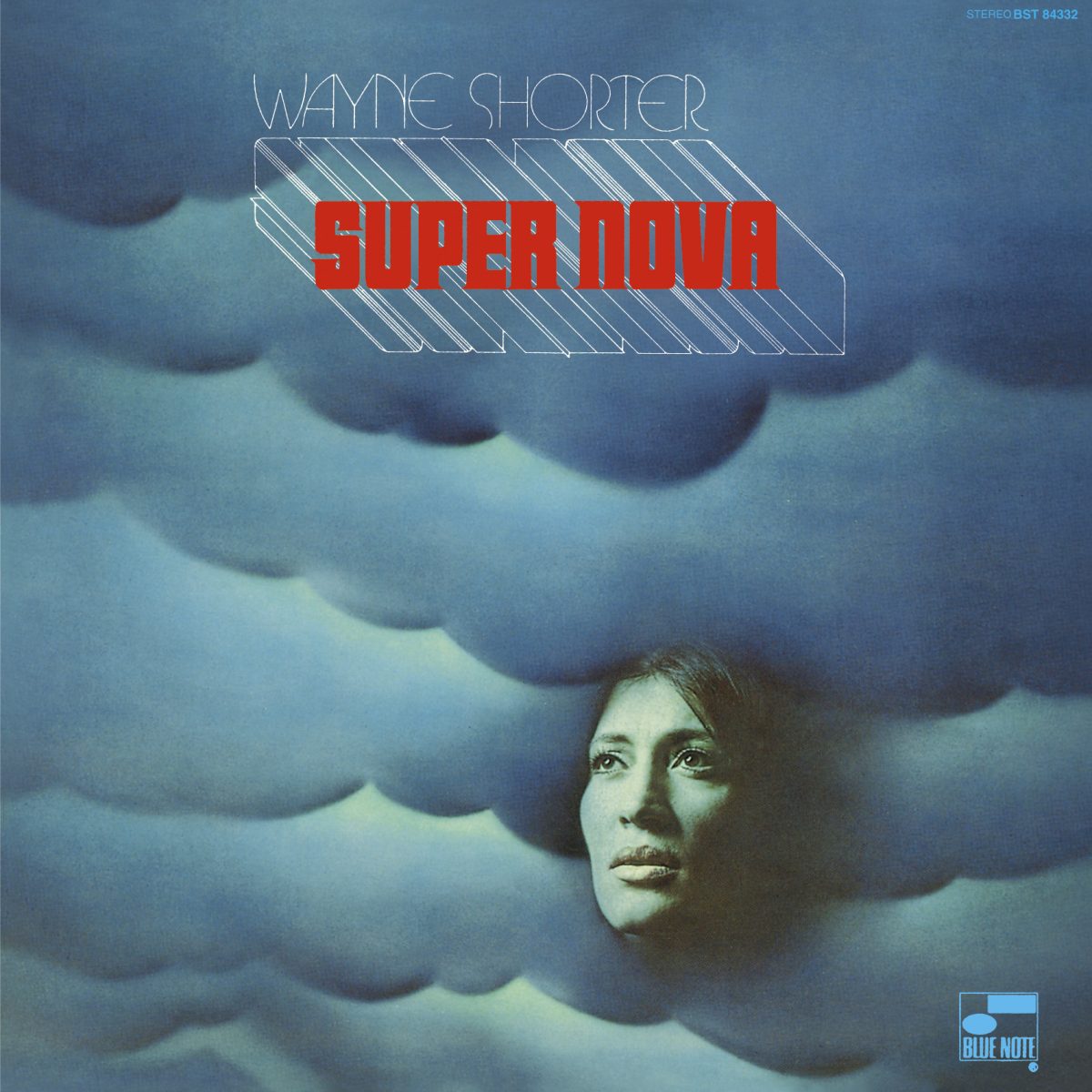

ドラマー、タイショーン・ソーリーの『Continuing』は、45回転の2枚組のレコードとしてリリースされた。アーロン・ディールのピアノ、マット・ブリューワーのベースとのトリオで、ウェイン・ショーターの「Reincarnation Blues」、アーマッド・ジャマルの「Seleritus」、スタンダードの「Angel Eyes」、ハロルド・メイバーンの「In What Direction Are You Headed」が片面に1曲ずつ、10分から15分ほどの演奏で収められている。ソーリーの師であったメイバーンの曲はリー・モーガンの遺作『The Last Session』で最も印象深いグルーヴィーな曲だが、アコースティックのトリオはシンプルに原曲のグルーヴだけを抽出するように演奏していることに、レコードをかけながら気が付いた。このストレートな演奏の根底にあるものをそれで初めて理解した。

Banksia Trio / MASKS (RINGS/TSGW Records)

須川崇志のベース、林正樹のピアノ、石若駿のドラムから成るバンクシア・トリオの『MASKS』は自分がレコードで聴きたくてレコード化したので、まったくの手前味噌になるが、これも実際に出来上がったレコードを聴いて初めてベースがこのトリオの軸になっていることに遅まきながら気が付かされた。レコード用にマスタリングされた音源からは、片面をフルでかけているとベースが作るラインがはっきりと聴こえて来るが、それはある程度の時間の流れの中にあってこそ感じ取れることである。

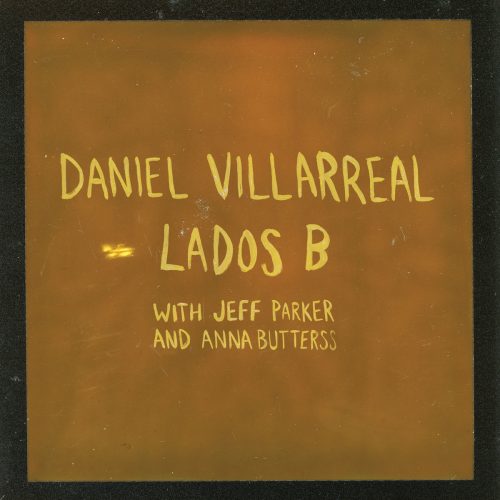

Daniel Villarreal / Lados B (RINGS/International Anthem)

ライセンス・リリースして国内盤CDを制作した『Lados B』は、タニエル・ ヴィジャレアルのドラム、ジェフ・パーカーのギター、アンナ・バタースのベースによる録音で、これもレコードで繰り返し聴いた。「フリー・インプロヴィゼーションというよりフリー・コンポジション」とは最近のパーカーらの演奏に対する形容だが、演奏の中で楽曲が構築されていく様を、レコードで片面通して聴きながら感じ取れた。この演奏を「元からそうであったかのような調和を聴かせる」と岡田拓郎は鋭く指摘したが(https://turntokyo.com/reviews/lados-b-daniel-villarreal/)、レコードをかけているとその「調和」を共有しているような感覚を覚えた。単なるラフなセッション音源としてこれが聴かれてしまうことをレコードは回避させてくれたように思う。