Jorge Rossy / Puerta

文:原 雅明

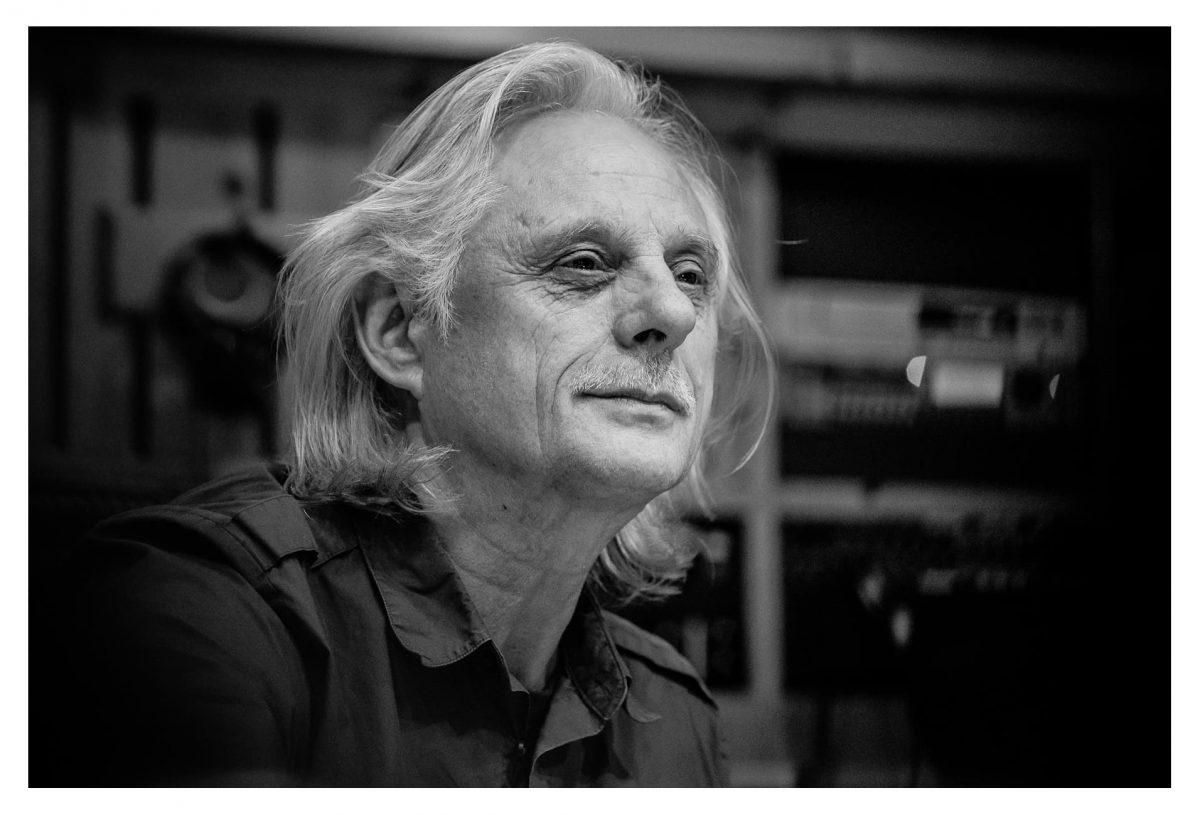

バルセロナ生まれのホルヘ・ロッシーは、80年代からスペインのジャズ・シーンでドラマーとして活動していたが、トランペットを学ぶためにバークリー音楽大学に進んだ。だが、ボストンでもドラマーとしての才能に注目され、ダニーロ・ペレスのトリオに抜擢された。90年代初頭にニューヨークに移ると、ブラッド・メルドーと出会い、彼の初リーダー作『Introducing Brad Mehldau』にラリー・グレナディアと共に参加して以来、約10年間、メルドーのトリオに在籍した。「アート・オブ・ザ・トリオ」シリーズでリリースを重ねる毎にこのトリオは目覚ましい進歩を示したが、スタンダード曲を変拍子で快適に演奏することは、南米やアフロ・キューバンのリズムを熱心に研究していたロッシーからの影響が大きかったとメルドーは指摘している。

カート・ローゼンウィンケルやマーク・ターナー、クリス・チークら、同世代のミュージシャンにもドラマーとして重用されてきたロッシーだったが、メルドーのトリオを経て取り組んだのはピアノだった。初のリーダー作『Wicca』(2006年)では、アルベルト・サンズのハモンドオルガンをフィーチャーしたピアノとのアンサンブルで、伝統的なピアノ・トリオとは異なるアプローチに挑んだ。そして、ピアニスト、作曲家としての活動を本格化させていったが、自分がピアニストとしてヴィルトゥオーソとはほど遠い存在だと認めつつ、ロッシーはこんな発言をしている。

「面白いことに、人の個性の大部分は、その人にある限界だと思います。だから、私のピアノにはたくさんの限界があるので、私はもっとたくさんの個性を持っています(笑)。事実、自分の限界は自分が決めるのです」

「リソースが少ない場合、そしてそれは私がピアノに感じていることでもありますが、自分の持っているものを提供することになります。だから、私はドラマーとしてよりも、ピアニストや作曲家としての方がずっと個性的だと思います(笑)」(※1)

ドラマーとしてキャリアを築き、沢山のリソースを積み重ねてきたロッシーの、このオープンな考えは、彼を新たにヴィブラフォンとマリンバの演奏に向かわせた。マーク・ターナーやアル・フォスターを迎えたヴィブラフォン・クインテットで『Beyond Sunday』(2018年)をリリースし、さらに、ウォルフガング・ムースピールが発案した「Focusyear」という1年間のワークショップで共同作業を行った若手ミュージシャンたちとのカルテットで『Luna』(2020年)もリリースした。特に、『Luna』では、まるで長年弾いていたかのような成熟したヴィブラフォンの演奏を聴くことができる。

本作『Puerta』は、ロッシーの新たなヴィブラフォン・トリオによるアルバムで、ECMでの初リーダー作となる。ベースはドイツ出身のロバート・ランドフェルマン、ドラムは、ロッシーの後にメルドーのトリオに参加したジェフ・バラードだ。『Puerta』は、これまでのヴィブラフォン・クインテットやカルテットとは異なるサウンドに仕上がっている

「このトリオでは、必要な音数を減らして演奏することで、楽器が息をして展開するスペースを多く残すことを目的としました。これまではハーモニーの密度が高い編成で安心して演奏してきたのですが、ようやくその準備ができたのです」(※2)

音数を減らし、スペースを多くするという、ECMのサウンド・デザインに挑んだアルバムというわけだ。ヴィブラフォンやマリンバのミニマルな演奏には、ドラマーになる以前に演奏していたトランペットで学んだことが反映されているという。スペースを活かすだけではなく、適度なスピードに乗った軽快なヴァンプと明快なメロディがある。

「ジェフとロバートは、私の曲のエッセンスをよく捉えているし、同時に彼らは自分自身であることをとても心地よく感じていると思います。このトリオには、リズム・セクションだけではなく、3人のソリストが必要だと思ったのです」(※2)

アルバムに収められた全10曲は、クリス・チーク作曲の“Cargols”以外、ロッシーのオリジナル曲で、大きく二つのタイプの演奏から構成されている。冒頭のジョージ・ガーシュインの“The Man I Love”を下敷きとした“Post-Catholic Waltz”や“Maybe Tuesday”、“Ventana”のようにシンプルで軽快なスウィング感を打ち出した演奏が一つ。これらはロッシーがいうように、これまでのハーモニーの密度を削ぎ落とし、研ぎ澄ました演奏となっている。もう一つは、“Tainos”や“Scilla e Cariddi”、アルバム・タイトル曲“Puerta”の、マリンバの響きを際立たせるようにブラシやピチカートが繊細なテクスチャーを作っていく演奏だ。また、“Adagio”ではスペースを使ったインプロヴィゼーションが、“Adiós”ではミニマルでシャープなタンゴが演奏される。ちなみに、“Puerta”は、メルドーのトリオでの最後から3番目となったライヴの直前、ロンドンのホテルで書かれた曲だという。

「この時点では、まだバンドを辞めるという話はしていませんでしたが、そろそろ次のステップに進むべきだと感じ始めていました。Puertaはスペイン語で扉の意味です。新しい段階、新しい章に入るために新しい扉を開けようと、無意識のうちに既に考えていたのだと思います」(※2)

今年(2021年)、ECMからリリースされたヤコブ・ブロのアルバム『Uma Elmo』に、ロッシーは珍しくドラマーとして参加した(※3)。ニューヨーク時代に交流があったブロの誘いに応じたのだが、そのことが『Puerta』のリリースへと繋がった。「音楽の中にただ存在することができて、あまり多くのことをせず、充分正確に演奏し、暖かさ、躍動感、コントラスト、色、時間、スイング、ソウルを加えてみせる」とブロはロッシーの演奏を賞賛したが、その本質は『Puerta』でさらに鮮明に聴くことができる。

※1: https://www.allaboutjazz.com/jorge-rossy-when-rhythm-becomes-harmony-jorge-rossy-by-marta-ramon

※2: 『Puerta』のプレス・リリースより

https://www.ecmrecords.com/shop/1627628653/puerta-jorge-rossy-robert-landfermann-jeff-ballard

※3: https://bluenote-club.com/diary/334421?wid=67716

(作品紹介)

Jorge Rossy / Puerta

https://store.universal-music.co.jp/product/3822596/