Mathias Eick / When We Leave

文:原 雅明

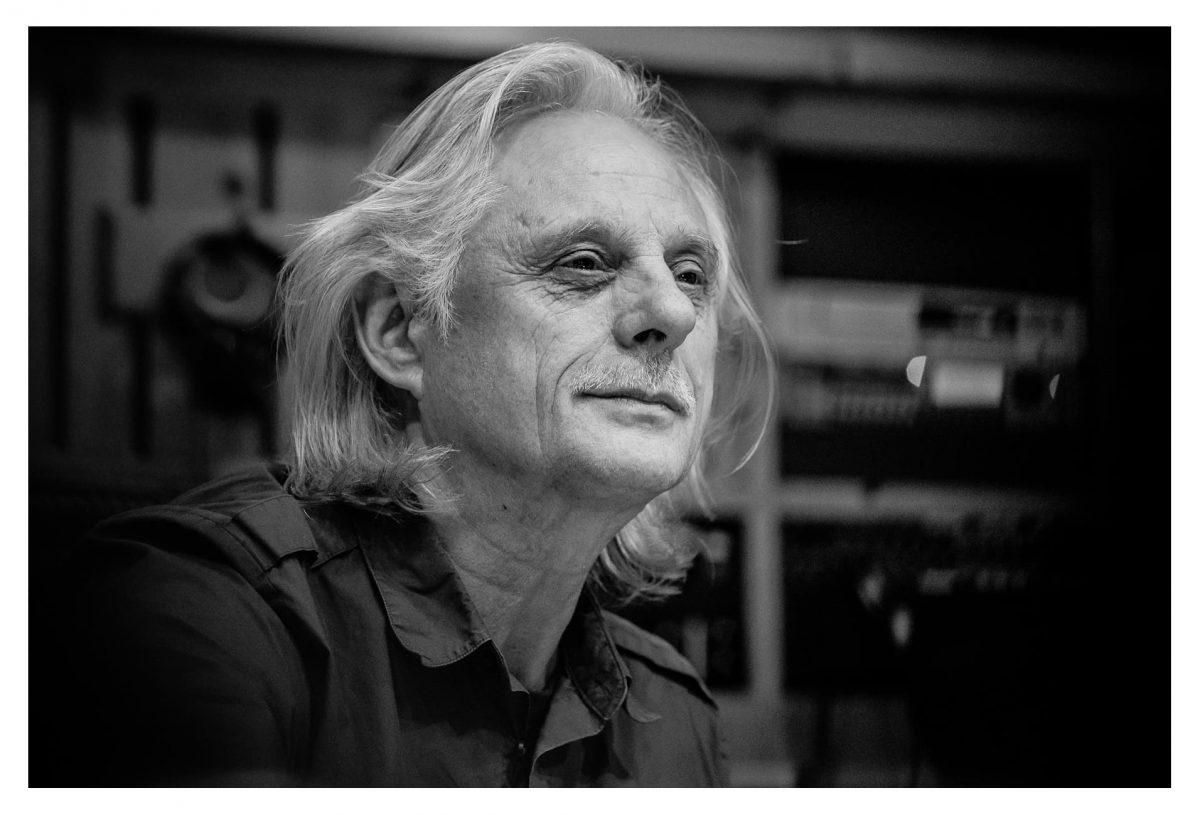

1979年生まれのトランペット奏者マティアス・アイクが、ジャズを学ぶ学生だった19歳の時から35歳までの長きに渡って活動を続けたのが、ノルウェーの人気グループ、ジャガ・ジャジストだ。マルチ奏者のラーシュ・ホーントヴェットを中心に同郷のミュージシャンたちと結成されたこの大所帯のグループは、ジャズやポストロック、エレクトロニカなど多様な音楽要素を採り入れて、ノルウェー国内のみならずワールドワイドに幅広いリスナーを獲得することに成功した。アイクは、ジャガ・ジャジストのセカンド・アルバムで代表作でもある『A Livingroom Hush』(2001年)から、ブリテン・シンフォニアとのライヴ盤『Live with Britten Sinfonia』(2013年)まで中核メンバーとして活動した。トランペットの他、キーボードやベース、ギターからヴィブラフォンまで演奏して、グループのエクレクティックなサウンドの要となった。

ジャガ・ジャジストと並行して、ノルウェーを代表するトロンハイム・ジャズ・オーケストラに参加するなど、ジャズ・トランペット奏者としての活動にも力を入れた。ノルウェーのギタリスト、ヤコブ・ヤングの『Evening Falls』(2004年)でECMに初めて登場し、その後も、ノルウェーのピアニストでハープ奏者でもあるイロ・ハールラの『Northbound』(2005年)や、フランスのドラマー、マヌ・カッチェの『Playground』(2007年)にもフィーチャーされた。まったくカラーが異なるこれらの作品に、アイクのトランペットは一貫して豊かな中低域を活かした音色とメランコリックで空間的な響きをもたらした。

「アルヴェ・ヘンリクセン、 ニルス・ペッター・モルヴェル、ジョン・ハッセル、ケニー・ホイーラーなど、私を取り巻くトランペット奏者はたくさんいますが、彼らのコピーのような音にはしたくありませんでした。それは大きな挑戦だったので、その壁を破って演奏を始められたのは良かったと思います」(※1)

アイクが影響を受けてきたトランペット奏者の演奏は、エネルギッシュに前面に出て全体を牽引するのではなく、スペースを使うことに長け、繊細な音色を持ってアンサンブルに溶け込んでいく。アイクもそうした演奏を下敷きとしながら、自分のサウンドを見出していった。初のリーダー作『The Door』(2008年)もECMからのリリースとなった。ECMを代表するピアニストの一人であるヨン・バルケやファーマーズ・マーケットのスティアン・カシュテンセンら、ノルウェーのシーンから横断的に選んだキー・プレイヤーたちと録音された。アイクはギターやヴィブラフォンも演奏し、ジャガ・ジャジストの音楽を彷彿させる多様性もあった。2作目の『Skala』(2011年)は、トルステン・ロフタスとガルド・ニルセンの二人のドラマーをフィーチャーし、パワフルなグルーヴ感を持たせた。ポップなメロディも折り込まれ、ジャガ・ジャジストをより洗練させたアプローチともいえる音楽となった。

3作目の『Midwest』(2015年)は、アイクがジャガ・ジャジストから脱退した時期に録音され、音楽的にもエクレクティックなアプローチから脱却して、自身のサウンドを確立したアルバムだった。19世紀から20世紀初頭にかけて、約100万人のノルウェー人が北米に渡り、その8割が中西部に定住したという歴史がある。アルバム・タイトルはそのことを意味する。アイクが実際にツアーで訪れた中西部のダコタ州(ノルウェー人を祖先に持つ人が人口の3分の1を占める)の田園地帯は、彼が生まれ育ったノルウェーの南東部を思い出させた。そして、ノルウェーからアメリカに向かう想像上の航海を描くアルバムのインスピレーションを得た。ノルウェーの民俗音楽とジャズとの繋がりもテーマに添え、北欧の民俗音楽に精通する作曲家でフィドル奏者のイェルムン・ラーシェンを迎えた。また、ヨン・バルケが結成したマグネティック・ノース・オーケストラのメンバーで、ユニークなオリジナルのパーカッションを使うヘルゲ・アンドレアス・ノールバッケンの参加も光った。アイクはトランペットのみを演奏することに専念し、ソロにも焦点を当てた。その結果、これまで以上に聴き応えのある、以後のアイクの音楽の方向性を示唆するアルバムとなった。

4枚目の『Ravensburg』(2018年)は、『Midwest』で確立された楽器編成を踏襲し、アンサンブルを発展させた。そして、ノルウェーからアメリカに向かった旅は、アイク自身のルーツへと進んでいった。彼の家族はドイツ南部の都市ラーヴェンスブルクから来ており、その家族や友人たちの間で育まれてきた人間関係や対話を、ミュージシャンのインタラクションやコール&レスポンスと対比させて、メロディックなテーマと即興的なやり取りで構成される音楽に仕上げた。ヴァイオリンはドラマーのトーマス・ストレーネン率いるタイム・イズ・ア・ブラインド・ガイドで演奏する若いホーコン・オーセが、ピアノはヨン・バルケに代わって『Skala』に参加していたアンドレス・ウルボが、ベースは『The Door』と『Skala』に参加したアウドゥン・エリエンが担当した。また、ノールバッケンに加えて、トーステン・ロフタスのドラムも加わった。 アルバムは、アイクが「完璧なタイムと、バンドを動かすビートを持っている」というロフタスのドラムと、「名目上は“ドラマー”だが、実際には非常に個性的なアプローチを持つ唯一無二のミュージシャン」というミノールバッケンのドラム/パーカッションとのインタラクションによって、ドラムの音を大きくするのではなく、立体的な音にすることを実現した。その構造はアイクのトランペットとオーセのヴァイオリンの間でも聴くことができた。また、このアルバムで初めてアイクのヴォーカルも楽器として使われ、『Midwest』で追求された民俗音楽と、コンテンポラリーなジャズや即興演奏との結び付きがより鮮明に表現された。

最新作の『When We Leave』も、『Ravensburg』のメンバーが中心となり、『The Door』に参加したスティアン・カシュテンセンがペダル・スティール・ギターで加わった。「『Ravensburg』の自然な続編であり、『Ravensburg 2』に近いもの」とアイクはいう。

「前作『Ravensburg』では、友人や家族のポートレイトを描き、個人的な交流をスケッチしましたが、今作では、問題の多かった年の彼らを追いかけています。タイトルと音楽的な雰囲気の相互作用から、物語の感覚を引き出すことができます。『When We Leave』に収録されている曲とタイトルは、お互いに影響し合い、インスピレーションを与え合っています」(※2)

“Loving”で始まり“Begging”で終わるシンプルなタイトルの各曲は、それぞれの感情が異なる表現の複雑な重なりによって演奏される。“Loving”でトランペットとヴァイオリンが共鳴し、メロディが滑らかにペダル・スティール・ギターに受け渡されていく展開が象徴するように、異なる楽器のシームレスな連なりが、『When We Leave』では際立っている。それはリニアに進行するスムーズな聴き心地の良い音楽とは似て非なる印象をもたらす。そして、この音楽は、参加ミュージシャンそれぞれのバックグラウンドもスケッチしている。

クラシック音楽から来たウルボのピアノ、マルチ奏者でフリージャズからブルーグラスやブルガリアの民謡まで多岐に渡る探求を続けてきたカシュテンセンのペダル・スティール・ギター、ノルウェーのエクスペリメンタルなロックやハイブリッドなジャズを支えてきたロフタスのドラム、ヨン・バルケやジョン・ハッセル、ノルウェーのサーミ人シンガー、マリ・ボイネをサポートしてきたミノールバッケンのパーカッション、ソウルやファンクからスタートして『Solid Ether』(2000年)以降のニルス・ペッター・モルヴェルを支えたエリエンのベース、そして、ノルウェーの新世代のジャズや即興演奏を紹介するNakama Recordsで頭角を現したオーセのヴァイオリン、それぞれが持つ異なる出自と文脈が、『When We Leave』に深みをもたらしている。

アイクが『When We Leave』で至った音楽は、家族や友人間にある個の繋がりの世界にフォーカスすることで、外部の他者との新たな繋がりも示したということができるだろう。2019年に、オランダの音楽フェスティバルで、アイクはアルメニア出身のピアニスト、ティグラン・ハマシアンとデュオ・コンサートを行った。空気感やテクスチャーを尊重した演奏や、ルーツとなる音楽への視点、エレクトロニック・ミュージックやロックに対するオープンな姿勢など、この二人には共通するものがある。有料配信されているコンサート映像は日本では視聴できないのだが、この演奏から『When We Leave』(2020年8月にオスロのレインボー・スタジオで録音)にフィードバックされたものがあったのではないかと、“Loving”のメロディを聴いて想像してもいるのだ。

※1:https://www.allaboutjazz.com/mathias-eick-the-lyrical-dimension-mathias-eick-by-adriana-carcu

※2:『When We Leave』のプレス・リリースより

(作品紹介)

Mathias Eick / When We Leave

https://store.universal-music.co.jp/product/3856308/