文:原 雅明

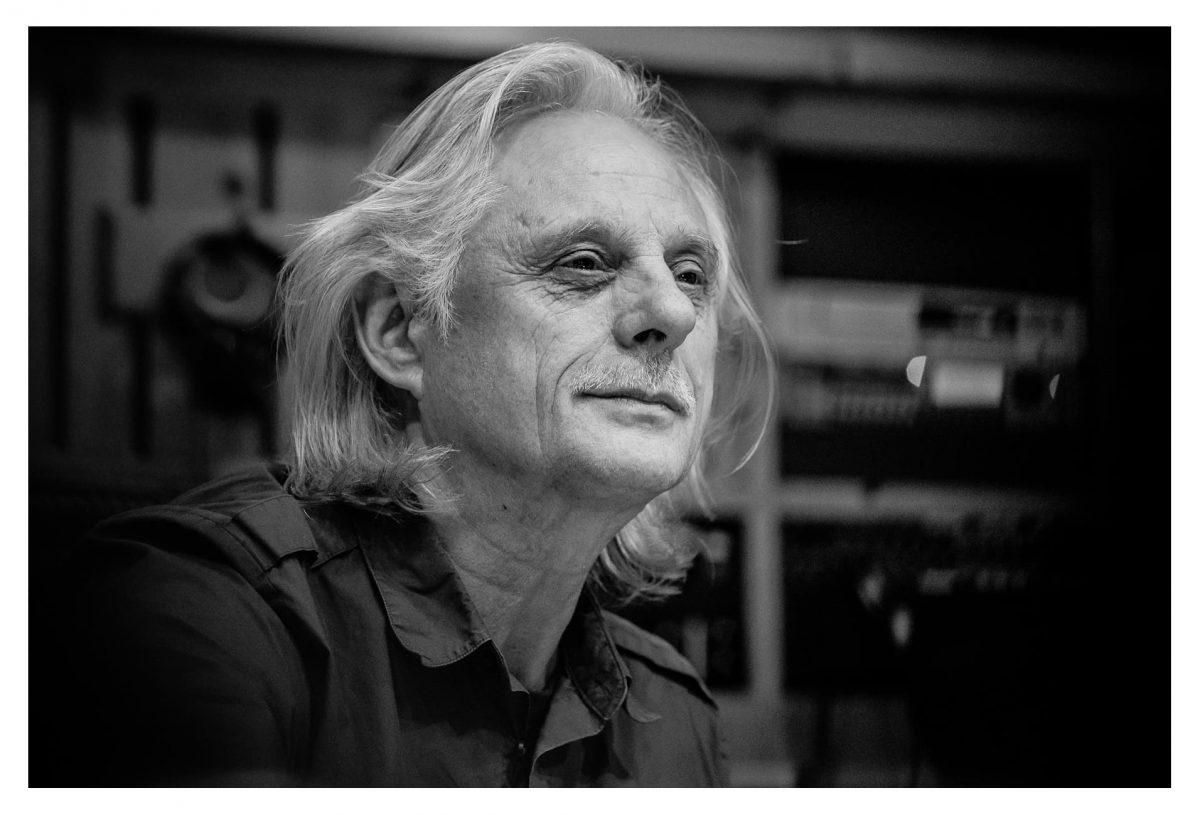

アート・アンサンブル・オブ・シカゴのサックス奏者ロスコー・ミッチェルが率いたグループ、ノート・ファクトリーの一員として、『Nine to Get Ready』(1999年)に参加して以来、クレイグ・テイボーンはミッチェルのECMの録音に関わり、『Avenging Angel』(2011年)でECMからのソロ・デビューを果たした。この即興によるソロ・ピアノのアルバムからは、テイボーンというピアニストの特徴を明確に感じ取ることができた。「音の質感を追求し、新しい構造を構築して、荒々しいリリシズムを明らかにしている」と当時のECMのプレス・リリースには記されていたが、その質感や構造には、ニューヨーク、ダウンタウンの先鋭的なジャズ・シーンで培ってきた演奏が凝縮されていた。鋭く正確なタッチから生まれる短音の連なりは、アコースティックのピアノではなく、まるでエレクトロニクスを扱っているかのようでもあり、とりわけ印象深かった。これは、テイボーンの音楽的なバックグラウンドから来るものかもしれない。

ミネソタ州ミネアポリス出身のテイボーンは、12歳でピアノを弾き始めた頃、両親からMoogシンセサイザーをプレゼントされた。そして、ジャズ・ミュージシャンが演奏するエレクトロニック・ミュージックを聴き始め、特にMoogを弾くサン・ラーの音楽に魅了されるようになったという話を、以前インタビューでテイボーン本人から聞いたことがある(※1)。進学したミシガン大学でドラマーのジェラルド・クリーヴァーと出会って一緒に活動を始めたが、そこでもエレクトロニクスを加えたグループを結成した。大学に近いデトロイトのジャズ・シーンで認められ、90年代半ばにニューヨークに移ると、ダウンタウン・シーンでも注目されるピアニストとなっていった。一方、90年代末にはデトロイト時代に知り合ったカール・クレイグのインナーゾーン・オーケストラに参加した。デトロイト・テクノを代表するプロデューサーであるクレイグがジャズに本格的にアプローチしたプロジェクトは、同時代に見られた同様の試みの中でも際立っていたが、テイボーンはクレイグについて、「彼は自分自身と聴き手に対して大きな挑戦をしようとしていたし、インナーゾーンのコンセプトを完成させるために、即興演奏をする僕らに対しては最も重要な挑戦をしようとしていた」と語り、自分のキャリアでも重要な時期だったと振り返った(※1)。

先頃、テイボーンは、『60 X Sixty』というサウンド・インスタレーションをネット上で公開した(※2)。プレイボタンを押すと、60秒の長さの60作品(曲)がランダムに連続再生される。アコースティックのソロ・ピアノもあればリズムトラックとの即興演奏もあり、エレクトロ・アコースティックやサウンドスケープといっていい作品も含まれている。「異なる音の世界を連続して受け取ったときに、60秒という時間の知覚がどのように変化するかを探るため」にそれぞれの作品はランダムに並べられたという。聴く人の主観によって時間の感覚が変化する可能性もある体験へと誘うインスタレーションだ。『60 X Sixty』には、テイボーンの持つ音楽性がトータルに最もよく表現されている。ピアノとエレクトロニクスがそのバックグラウンドを形成し、表現の多様性を生み出してきたことが分かる。

ECMからの最新作『Shadow Plays』は、『Avenging Angel』以来となるソロ・ピアノのアルバムだ。2020年3月2日にウィーン・コンツェルトハウスのモーツァルト・ホールで行われたライヴの録音で、完全なる即興のソロ・コンサートである。ただ、テイボーンの即興演奏とは、「単に自由に流れるようにするのではなく、リアルタイムに現れた素材を構築し、整理しようとしている」という(※3)。それは、自然発生的な作曲のプロセス、作曲的アプローチともいうべきもので、スタジオ録音の『Avenging Angel』で既に実践されていたことだ。

「音楽は本当に即興で作られています。ただ始めるだけです。しかし、始めたからには、モチーフやリズム、テクスチャーのディテイルなど、起こること全てを最初のアイディアにできるだけ関連付けるようにしています」(※4)

このような即興は、ダウンタウン・シーンの同志であるクリス・スピードのサックス、クリス・ライトキャップのベース、デイヴ・キングのドラムとのカルテットで録音された『Daylight Ghosts』(2017年)でフォーカスされていたことでもある。このアルバムでは、グループとしての即興は、個々の楽器の役割分担をダイナミックに変化させ、そこから生まれるグルーヴとメロディは、最後、エレクトロニック・ミュージックのミニマリズムに至る。

「音楽とは結局のところ、音の集合体であり、進化した物語でもあるのです。ドラムのフィルのような動作や身振りだけでなく、タムの実際の音、シンバルがどれだけ長く鳴っているか、シンバルを叩いたときに発生する倍音、それをピアノが拾ったときの音など、音の内側のディテイルをできるだけ多く聴けるように、私は大音量で、ある種の集中力を持って物事を聴く傾向があります。私はディテイルにこだわりますが、このレコードにはディテイルがたくさん詰まっています」(※5)

『Shadow Plays』の即興も、明らかにこの延長線上にある演奏だ。17分に及ぶ冒頭の“Bird Templars”に、ダイナミックで繊細でもある演奏の全てが表れている。無機質な倍音の響きが洗練された美しいパッセージに変わったかと思うと、ヴォリュームを上げないと聴き取れないような響きを伴って、今度は深いアンビエンスへと導かれる。この緩急のある流れは、もう一つの長い曲“Shadow Plays”でも繰り返される。一方、“Conspiracy of Things”では、ストライド・ピアノからインスパイアされたスピーディな即興を聴くことができる。そして、研ぎ澄まされた音色、両手から繰り出されるコントラスト、ミニマルなエレクトロニック・ミュージックから緩用されたオスティナートといった、テイボーンのピアノを特徴付ける演奏が随所に散りばめられている。ラストは、優しさを感じさせる中にも緊張感を失わない“Now In Hope”で、それに続く惜しみない拍手と共に心地良い余韻を残す。『Shadow Plays』は、ECMのソロ・ピアノのカタログを更新するに相応しいアルバムだ。

※1:『Jazz The New Chapter 2』掲載のインタビューより

※2: https://60xsixty.com/

※3:『Shadow Plays』のプレス・リリースより

https://ecmrecords.com/shop/1624517983/shadow-plays-craig-taborn

※4:『Avenging Angel』のプレス・リリースより

https://ecmrecords.com/shop/143038752729/avenging-angel-craig-taborn

※5:『Daylight Ghosts』のプレス・リリースより

https://ecmrecords.com/shop/1480414502/daylight-ghosts-craig-taborn

(作品紹介)

Craig Taborn / Shadow Plays

https://store.universal-music.co.jp/product/3819021/