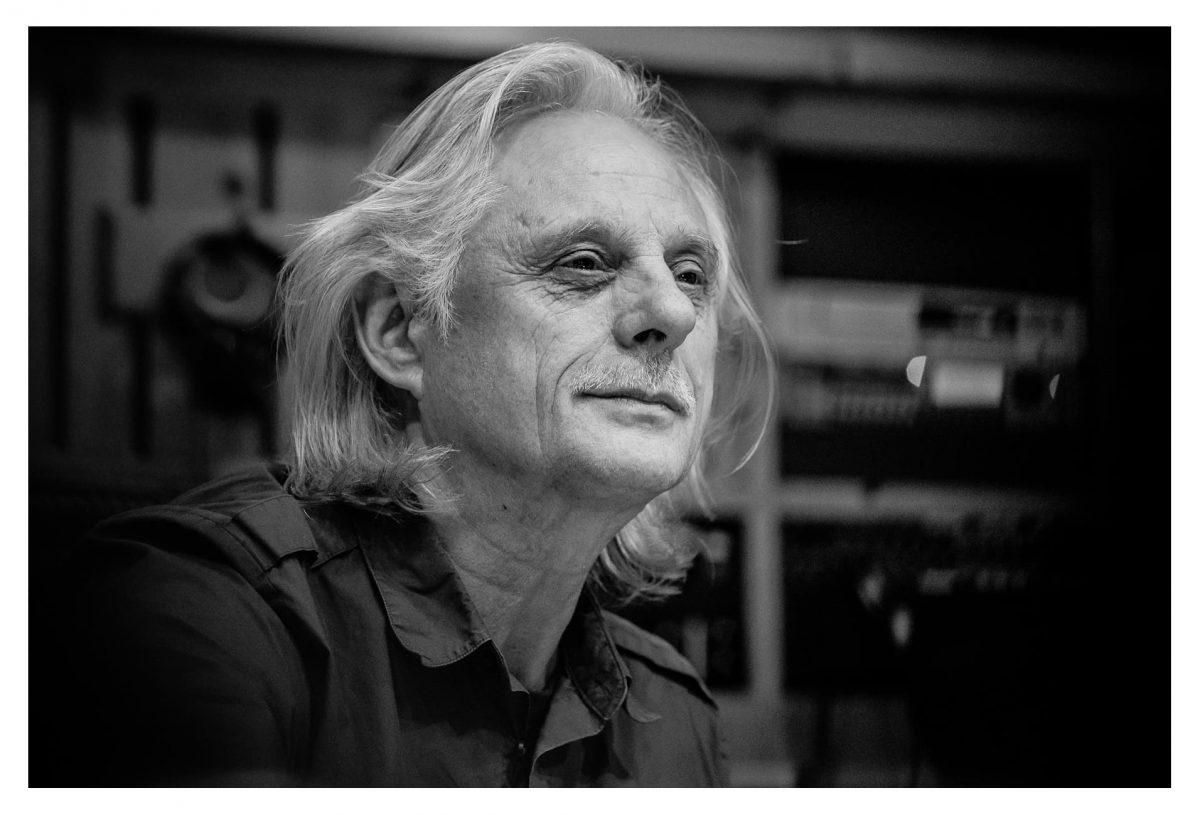

羽が生えたピアニストのアルバム。そんな説明をすると、怪訝に思われるだろうか。妙なたとえをするなら、蝶が思うままに舞い、いろんな色や形をした花に次々にタッチしていく。そして、その一連の所作はしなやかなニタイ・ハーシュコヴィッツという像に結実する……。2010年代前半に人気ベーシストのアヴィシャイ・コーエンのトリオに抜擢され知名度を得たイスラエル人ピアニストのニタイ・ハーシュコヴィッツによる、かような新作『コール・オン・ジ・オールド・ワイズ』はなんとECM発となる。しかも、完全なソロ・ピアノ作品。清新な雫を音化したようなフリーフォーム度の高いものから、ちょっとクラシック的な手触りを持っていたりブルージィなもの、さらにメロディを無垢に慈しむものまで、様々なフェイズを持つ曲がここには同居している。その様はある意味、大胆で本当に自由だ。従来のソロ・ピアノ作の流れに陥らない聴き味を抱える新作を悠々とモノにしたハシュコヴィッツに、zoomで話を聞いた。彼は、ちょうどニューヨークに滞在中だった。

――まずは、近況をお教えください。

「ここ10年ほどはテルアヴィヴのミュージシャンのコミュニティでいろいろやっている。仲間とロウ・テープスというレーベルを設立し、お互いに曲を書いたり、プロデュースしたり、アルバムを作ったり。テルアヴィヴ外の活動なら、ECMからアルバムを出しているオデッド・ツール(テルアヴィヴ生まれながら、NY在住)のレコーディングに入ったりしている。それで、マンフレート・アイヒャーとも知り合うわけだけどね」

アコースティックなものもエレクトロニックなものも僕にとっては重要

――最初にあなたを知ったのがアヴィシャイ・コーエンのトリオでの演奏だったりして、ぼくはあなたに十全にアコースティック・ピアノを鳴らせる人物というイメージをまず持ちます。でも、ロウ・テープスのプロダクツではエレクトリック・キーボードを弾いたり、プログラム音と自在に重なったりもしています。あなたは、コンテンポラリーな行き方も活動の重要な柱と考えているんですよね。

「もちろんだ。アコースティックなものもエレクトロニックなものも僕にとっては重要で、その両方をやりたい。僕はローランド、ヤマハ、ムーグ(と、彼は発音した)とかのシンセサイザーに興味を持っているからね。一方、ピアノの方は僕が帰るべきところ、故郷なような感覚を覚えるものだ。そして、新作はぼくの根にある部分を出したものと言える。その具現を成就させてくれたマンフレート・アイヒャーには感謝している」

――ECMからオファーを受けた際の気持ちを教えてください。

「そりゃ、本当にわくわくした。と同時に、光栄にも思った。アイヒャーの耳とか感性とかを信じていたので、彼が出そうと言ってくれたかぎりは自信を持ってやればいいと思ったな。だから、本作のためにいろいろ準備することはせず、レコーディングの瞬間瞬間でどんな音が捉えられるかというところに集中しようと思った」

ずっとECMのレコードは聴いてきた

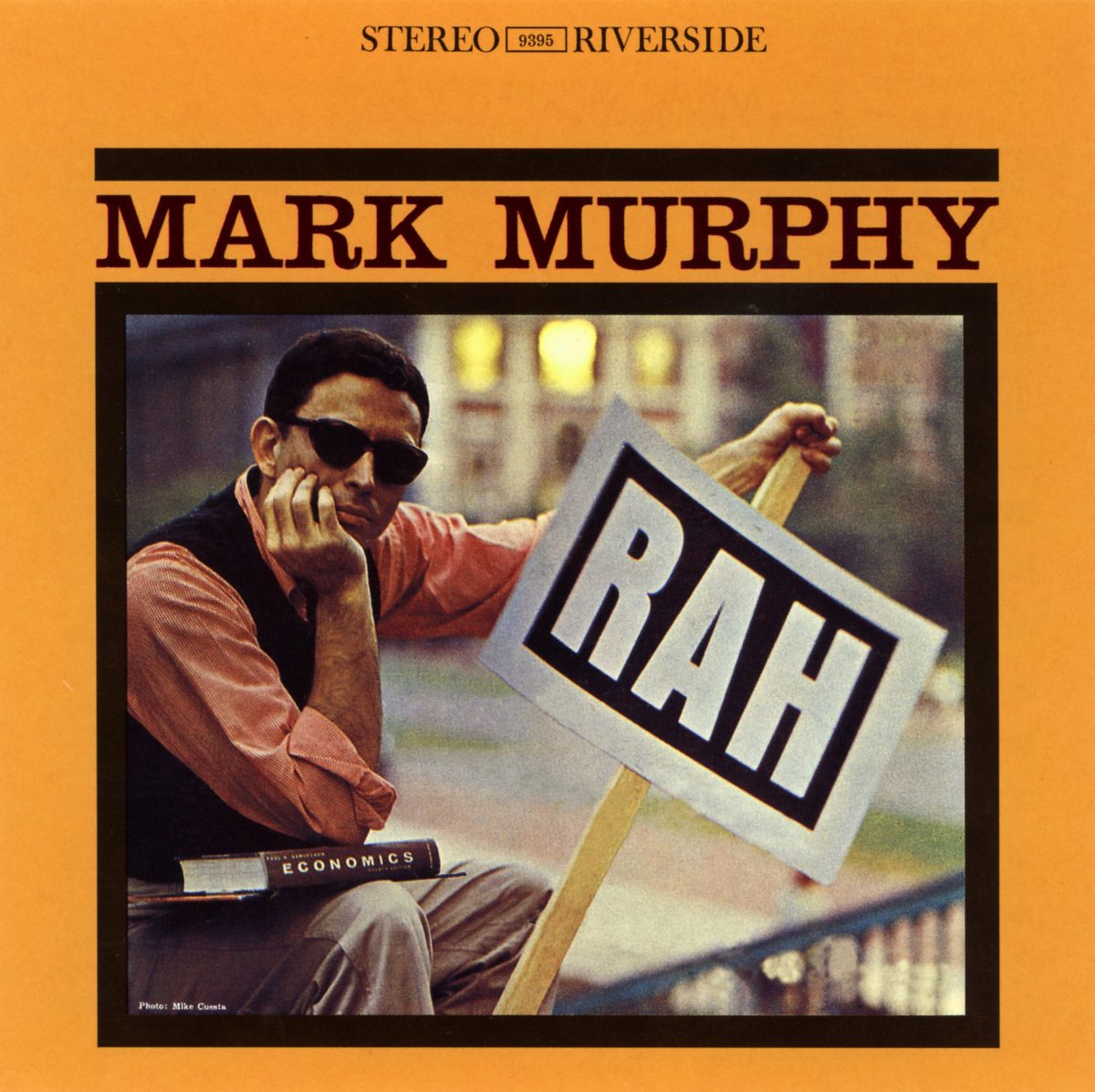

――いろいろとECMのアルバムを聞いていると思いますが、可能でしたらECMの好きなアルバムを3枚あげてください。

「まずは、キース・ジャレットのヨーロピアン・カルテットの『パーソナル・マウンテンズ』(1989年。録音は1979年)。これは音楽院の時代に先生からカセットでもらったんだ。そして、チック・コリアの『チルドレンズ・ソング』(1984年)。それから、キース・ジャレットの『メロディ・アット・ナイト、ウィズ・ユー』(1999年)をあげようかと思ったけど、ちょいヴァリエーションを考えてスティーヴ・ライヒの『18人の音楽家のための音楽』(1978年。ECMニュー・シリーズ)を出そう。他にも好きなアルバムはいろいろあって選ぶのは難しいけど、この3枚をあげるね」

――そもそも、あなたはECMにどういう印象をお持ちでしょうか?

「ずっとECMのレコードは聴いてきた。それまで聴いていたビ・バップとかハード・バップとはまったく異なるものを感じずにはいられないよね。ましてや指針がブレず、音楽的な妥協も一切しないっていうところがすごいと思う」

――そういうレーベルからの映えある初作品は、ソロ・ピアノ作になりました。どういう経緯でそうなったのでしょうか。

「自分の判断でも、マンフレートのアイディアでもなく、なんか成り行きで決まった感じだ。とにかく、“今その時”の音を捉えなければならないという切迫感みたいなものが最終的にソロ・ピアノ作を作らせた。瞬間の音を収めたいという強い気持ちがそうさせたんだ」

――『コール・オン・ジ・オールド・ワイズ』を聞いて、ぼくはピアニストとして肝が座ってるなと感じたんです。実は、シャイ・マエストロがECMから『ザ・ドリーム・シーフ』(2018年)を出した際にインタビューしたことがあったんです。そのとき彼は、ソロ・ピアノのアルバムを作ることも考えたものの荷が重いと感じてトリオで録音したと言っていました。キース・ジャレットが秀でたソロ・ピアノ作群を出しているECMからの初作で、それに臨むことに躊躇はなかったのでしょうか。

「うん。まあ、これは性格によるものかもしれないな。ぼくだって事前にしっかり熟考することもあるけど、このレコーディングは事前に何も準備しないということが非常に重要だった。事前に練ると予測通りに行かなくてがっかりしたり、これをしなきゃとかとなるが、今回はそういうことから離れたかったんだ。良いも悪いもない、ただその瞬間に出した音を録ることができればいいという気持ちだった。まあ、そういうところにおいてはちょっと特別なレコーディングだったかもしれない」

集中力を持続させるために曲を短くするようにした

――実際、本作の音は自在に流れていくような所感を与えます。けっこう、その場で思いついたメロディを弾いていったりしたのでしょうか。

「今僕には、音を聞くと色が見えるというような、そういう感覚がある。だから、感じる色を意識して、その色を受けてまた音を繋げるというやり方もしたんだ。そうしたことをしていくと、耳が疲れてきて集中力が落ちてきてしまう。だから、集中力を持続させるために曲を短くするようにした」

――なるほど、それで18曲も収録されていて、曲の尺はどれも長くないんですね(曲は1分台から3分台まで)。楽曲の作者クレジットにはあなたの名前が掲げられていますが、デューク・エリントンとニック・ドレイクのお母さんの曲も取り上げています。それはどういう理由からでしょうか。

「今作はシンプルなモチーフをいろんな解釈で表現した内容なんだけど、そのシンプルさに2人の曲が合ったということだ。モリー・ドレイクの曲<ドリーム・ユア・ドリームズ>は、録音している途中で突然思いついて弾いたんだ。シンガーとしても詩人としても優れている彼女には、共感する部分が元々あった。一方、僕はデューク・エリントンのことをジャズ・ピアニストというより、クラシックの作曲家と捉えている。彼の<シングル・ペダル・オブ・ア・ローズ>もシンプルなモチーフに基づき、いろんな解釈を与えてくれる曲ということで、今回のコンセプトに合っていた。その2つの曲を演奏したのは、音楽に境界なんてないという考えからでもある」

――レコーディングはECM御用達のスイスのルガーノのスタジオで録音されています。ストレスを感じることなく聴くことができる本作のレコーディングは、どんな感じで進んだのでしょう。

「実際のレコーディングもすごく自然で、なんの無理もなく正直に進んだ。マンフレート・アイヒャーのことは100%信頼しているけど、同じ部屋にいても相談し合うという感じではないんだ。僕がピアノを弾いてみて、それを聴きながらお互いに顔を見合わせていいんじゃないと頷き合い、さあ次の曲に行こうという感じで録音は進んでいく。とにかくレコーディングを楽しもうと最初から思っていたんだけど、実際その通りに進んだね」

年長者たちに対する尊敬の念が重要

――それで「フォー・スーザン」という曲があるように、今作はかつてピアノを習ったスーザン・コーエンに捧げているようですが。

「スーザン・コーエンは単にピアノの先生だったというだけじゃなくて、人生における師という側面が大きかった。当初は彼女に捧げようと思ってはいなかったけど、録音したものを聴き返すと彼女の影響がとても色濃く出ているのを痛感したんだ。彼女に限らず、僕よりも長い人生を積んだ知恵のある人たちの言ったことやその影響力というものをありがたく感じてしまい、年長者たちに対する尊敬の念が重要だと本作を録音して思った」

――そうした思いが『コール・オン・ジ・オールド・ワイズ(老賢者に頼ろう)』というタイトルを導いてわけですね。ところで、あなたはモロッコ人とポーランド人のご両親をお持ちですが、それはあなたの音楽性に何らかの影響を与えていますか。

「もちろん、影響は大きい。親は音楽的な人ではなかったけど、そのおじいさんやおばあさんたちはプロにはならなかったものの音楽的な才覚を有していた。モロッコ人のおじいさんは砂漠の遊牧民であるベドウィンの曲をよく歌っていて、僕は影響を受けた。ポーランド人の母は東ヨーロッパのちょっと憂いを帯びた音楽を聞き、その関係でロシアの音楽も僕は早い時期から聞いている。といったように、いろいろな影響を受けていると思う」

【作品情報】

『コール・オン・ジ・オールド・ワイズ』

日本盤:2024年1月10日発売(輸入盤+デジタル:11月10日発売)

UCCE-1203

https://Nitai-Hershkovits.lnk.to/COTOWPR