文:藤本史昭

写真:青柳聡

Tribute to Chick Corea

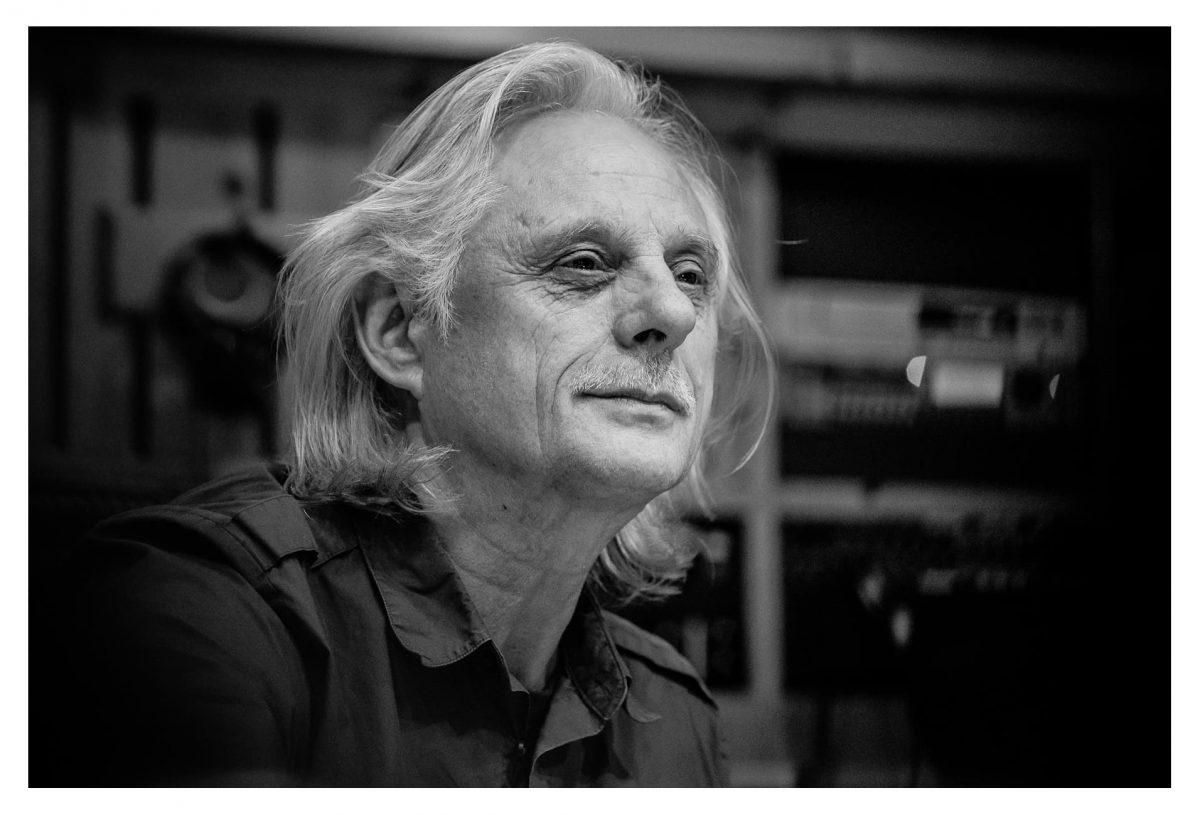

小曽根真×上原ひろみ

9月23日(木・祝) サントリーホール

この日、本当ならステージのセンターにはチック・コリアがいるはずだった。なぜならもともとこのコンサートは、ジャズの歴史に大きな足跡を残したこの大ピアニストの80歳を祝すアニバーサリー公演として企画されたものだったのだから。

だがご存知のように、今年2月9日、彼は突然世を去った。ジャズ界には大きな衝撃が走り、ミュージシャンやファンは悲しみに打ちひしがれた。けれどその悲しみは、他ならぬチックにもっとも近しかった者たちの手によって、感謝と希望に昇華されることとなった。小曽根真と上原ひろみによる「トリビュート・トゥ・チック・コリア」。

開演。2人は晴れやかな笑顔と共に舞台にあらわれる。そこには一点の影もない。「彼も今日、ここに来ていると思います」――小曽根がMCでそう語ったように、たしかに会場には、チックが終始振りまいていた朗らかで自由な雰囲気が満ちている。

演奏は、探るようなフリー・インプロヴィゼーションのやりとりからスタートする。そうして徐々に姿をあらわしたのはチックの代表作〈ハンプティ・ダンプティ〉。どちらがソロを取るという概念を超えた「音の会話」からなるパフォーマンスは、その完成度と大胆さで、続くステージへの期待感をいやが上にも高める。

続いては、両者のオリジナル〈オベレク〉と〈フォーティチュード〉を2曲続けて。前者は『OZONE 60』中、オーヴァーダビングによる2台ピアノで収録されていたナンバー。ハンド・クラップを織り交ぜつつ、スラブ的な情熱を表出させたその演奏は、いずれ劣らぬ無二のリズム感を有した彼らにしか実現できない圧倒的なものだった。

一方後者は、上原の最新作『シルヴァー・ライニング・スイート』からの1曲。元々は弦楽四重奏+ピアノの曲だが、ジャズマン2人によるデュオならではの、より強調されたアフター・ビートとブルージーさは、客席に大きな興奮をもたらす。

1部最後は、チックが上原の夢枕に立って「この曲をマコトとやったらいいよ」と告げたというガーシュウィンの〈3つのプレリュード〉。ラテンやスウィングなど様々なリズムが交錯する第1曲。倦怠と哀愁が不思議な心地よさを醸し出す第2曲。そして、作曲者が「スパニッシュ」と呼んだといわれる第3曲では、なんと中間部にチックの名曲〈アルマンドのルンバ〉が挿入され、図らずもアメリカを代表する2人の天才音楽家の時を超えた“共作”が披露されることとなった。

休憩をはさんだ第2部は、各々のソロからはじまる。まず小曽根が、これもチックの代表作〈クリスタル・サイレンス〉を。『リターン・トゥ・フォーエヴァー』や盟友ゲイリー・バートンとの同名アルバムでの演奏が有名だが、小曽根もNo Name Horsesで採り上げたことがある縁深いナンバーだ。ドラマティックな重厚さを前面に出した表現は、オリジナル版のリリカルな佇まいとは趣を異にするが、しかしその違いこそがチックに対する最大の敬意のあらわれであるのだろう。

それは、続く上原による〈チルドレンズ・ソングNo.4〉も同様だ。これは20曲あるこの連作の中でも特に儚げな憂愁を漂わせた曲だが、それを彼女は、原曲のテイストは保持しながらもものすごいピアニズムを駆使して飛翔させてゆく。この果敢さ、奔放さは、まさにチックのスピリットの継承といえるのではないか。

そして本編ラストは、チックが、クラシックの巨匠フリードリヒ・グルダとの共演に際して作った〈2台のピアノのためのファンタジー〉。小曽根とチックの最新作『レゾナンス』にも収められているが、その曲が今度は上原との共演に“受け継がれていく”のを見るのはなんとも感慨深いものがある。

精緻なスコアと即興が複雑に絡み合う難曲だが、それを彼らは完璧に手の内に入れ、独自のアプローチを盛り込みながら展開させてゆく。終盤、上原の凄絶なソロの間隙を縫って小曽根が切り込みコーダに突入した時には、思わず出してはいけない叫び声を上げそうになった。

割れんばかりの拍手に応えて弾かれたアンコールは〈スペイン〉。リフに合わせてオーディエンスが手拍子するおなじみの光景を、きっとチックも会場のどこかで、あの大きな笑顔を浮かべながら見ていてくれたに違いない。