長らく所属した名門ブルーノートを離れ、ホセ・ジェイムズは自分自身のレーベル レインボー・ブロンドを立ち上げた。自身の過去の作品をリイシューしたり、シンガー・ソングライターのターリのアルバムを発表した後、ホセは自身の代表作とも言える『No Beginning No End』の続編をリリースした。続編なだけあって、もちろん通じるものはあるが、7年のキャリアを経て、成長し、成熟した今現在のホセのサウンドが聴こえていた。作品ごとに音楽性を変えて、リスナーを驚かせてきたホセが、敢えて、続編の冠を付けて、ブルーノートからデビューした自身のキャリアの転換点に立ち戻った意味が気になっていた。

またレインボー・ブロンドからは現在のジャズ・シーン屈指のベーシストのベン・ウィリアムスがヴォーカリストとして、そしてソングライターとして制作した『I Am A Man』がリリースされた。ベンはなぜ歌ったのか。ホセはそれについてどんなことを思ったのか。そんなこともホセの口から聞いてみたかった。

――『No Beginning No End 2』(以下NBNE2)のコンセプトを教えてください。

音楽を作るときに領域やボーダーラインはないっていうのが基本的なコンセプト。曲を書く場合も、カヴァー曲の選曲をする場合も「これはジャズなのか? R&Bなのか?」を考えずに、とにかくいい曲を書いて、いい曲を選ぶようにした。70年代にはLAでジャズ・ミュージシャンを起用できる環境があって、そこでロックやポップスやシンガー・ソングライター(以下SSW)のアルバムが作られていた。それらは温かくて、アナログなサウンドなんだ。そういったスペースから生まれたサウンドを意識したと思う。

――70年代のものって具体的にはどんなものですか?

名前を挙げるならジョニ・ミッチェル、スティーヴィー・ワンダー、ジェイムス・テイラーあたり。当時のスタジオ・ミュージシャンやセッション・ミュージシャンはジャズ・ミュージシャンだったり、ジャズベースのミュージシャンだった。その時期は結果的にみんなが同じような人を起用してレコーディングしていた。ドナルド・バードみたいなLAに移ってからのブルーノートのファンキーなサウンドも意識したね。これらはマッドリブとかにサンプリングされていることでも知られている。70年代の多くのスタジオでは同じようなアナログの機材や楽器があったから、70年代の共通するサウンドみたいな温かみのある音があったと思う。

あとはジャズやインストってことで言えば、ハービー・ハンコックの70年代みたいなサウンドは今、ロバート・グラスパーやテラス・マーティン、サンダーキャットを始めとしたミュージシャンでありプロデューサーでもある人たちの参照点にもなっているよね。でも、僕はヴォーカリストだから、70年代だとディスコの要素も入ってくる。ハーモニーってことを考えるとCS&N(クロスビー、スティルス&ナッシュ)みたいなサウンドも入ってくる。彼らはジェイムス・テイラーにも影響を与えていたと思うし、そういうところまで遡ってみたりもして、このアルバムは生まれたんだ。

――さっきLAって話が出てましたが、LAに移ってたのはドナルド・バードらをリリースしていたブルーノートだけじゃなくて、モータウンもデトロイトからLAに移りましたよね。

もちろんマーヴィン・ゲイからは誰よりも大きな影響をうけているよ。彼のジャズ・ハーモニーとジャズ・コンセプトをR&Bと融合させたサウンド、そしてフィーリング重視の歌い方はぼくにとってとても大きいものだね。

――『No Beginning No End』(以下『NBNE』)の時のインタビューで「ジャズ・ヴォーカリストであることを忘れて、ソングライターであろうとしたアルバム」と語っていましたが、それについては『NBNE2』でも同じですか?

前作よりももっとその傾向が強い。そして、もっとうまくできたと思うし、コラボレーションに対するオープンさも理解度を深まったと思う。それは自分ひとりで書く曲よりも共作をした曲に出ていると思う。このアルバムではターリとスコット・ジャコビーの存在が大きかった。僕がひとりで書いた「Miss Me When I'm Gone」や「Feel So Good」はゴスペル・ミーツ・SSWで、そこにジャズのコードが乗った感じになる。でも、誰かと書く曲は違うんだ。例えば、アロー・ブラックや、ピノ・パラディ―ノ、ターリたちと書いた「Turn Me Up」はひとりでは書けない曲で、みんなが連れてってくれたことで生まれた曲だね。

――例えば、あなたとターリって全く違う音楽性だし、全く違うタイプのソングライターだと思うんです。だからこそ一緒にやることで化学反応が生まれるとも思います。ターリのどんなところに素晴らしさを感じていますか?

ターリは素晴らしいリリシストなんだ。ライミングに関して、言葉の意味までくみ取って作り上げているところに僕は影響を受けている。ベーシストはベースに、ドラマーはドラムに、という感じで僕はシンガーだから歌に意識が向きがちなんだけど、ターリはその音楽全体を捉えることができる。だから、彼女は言葉の意味もアレンジも細かいディテールも把握しながら音楽を作る。僕はディテールを見落としていたり、どこかが足りなかったりすることもあるから、ターリと一緒に作業をすると助けられることも多いんだ。例えば、僕は一気に曲を書き切って細かいことは忘れてしまうことも多いんだけど、ターリは曲の一部分を書くために20個のラインを書いて、その中からベストだと思えるものを選んだりしながらじっくり作るんだ。そんな異なるひたりが一緒にやれるとすごくいい効果があるよね。書いている間はいい感じだなと思っていても、実際に歌ってみたら違うってこともあるから、実際に歌ってみて、シンガーとして自然に感じられるものになるようにその場で歌いながらライブのようにリアルタイムでどんどん作曲していくこともある。共有しているファイルをGoogle Docsでリアルタイムに2人で書いていくような感覚だね。

――『NBNE』はネオソウルのイメージがありました。クリス・デイヴもいたし、ピノ・パラディーノもいた。しかも、エンジニアもディアンジェロの作をやっているラッセル・エレヴァードでした。でも、アルバムの中にはアコースティック・ギターの弾き語りのフォーキーな曲(「Come To My Door」)も収録されていました。ボーナス・トラックとしてアコースティックで弾き語りをした別テイクが収録されていたりもします。『NBNE2』を聴いたときに『NBNE』の中のネオソウルじゃないフォーキーな側面がかなり出ているように感じました。

そうだね。ジェイムス・テイラー、キャロル・キング、スティーヴィー・ワンダーみたいな自分にとって大きなアーティストからの影響が『NBNE2』にはかなりあると思う。ネオソウルに関しては、グルーヴに関してはすごく面白いし、最高なんだけど、もっとソングライターとして曲を打ち出したいって気持ちが更に強くなったからネオソウルの部分は後退したのかもしれないね。今の時代のジャズ・シンガーが抱えている問いとして、レパートリーについてのことがある。どんなレパートリーを歌うべきかってことを誰もが模索している。スタンダードなのか、新しいスタンダードを探すのか、それとも自分のオリジナル曲を歌うのか、そこでみんながやりがいのあるチャレンジをしていると思うんだ。『NBNE』の時は自分の中でのジャズはたくさんある音楽の中のひとつでしかないって感じだった。僕が尊敬しているリオン・ウェア、クインシー・ジョーンズ、ニーナ・シモンもそういう姿勢だった気がする。だからこそあのアルバムではエミリー・キングが書いてくれた70年代のロックやポップスのフィーリングがある「Come To My Door」、「Heaven on The Ground」のような曲が入ったことに僕はすごく助けられた。

『NBNE2』に収録された「Saint James」や「Miss Me When I'm Gone」は内省的な自分を表しているなんだ。そういう面はもともと自分の中には存在していたものだけど、あまり出ていなかった。それはみんなが知っている僕とは違う側面だと思う。今回は『NBNE』に比べると自分のストーリーの第2章って感じだと思うんだ。『NBNE』ではグルーヴ主体のストーリーテリングが多かったけど、今回はそれだけではない自分のストーリーを語っている。聴いていると自然に身体が揺れてしまうようなグルーヴがある曲でも、それをギターやピアノの弾き語りでやっても成立するかどうかがいい曲かどうかの基準だと考えて、「Turn Me Up」や「Feels So Good」みたいなグルーヴ主体の曲でも、それがピアノ一台でも弾ける曲なのかどうかを考えて書いたんだ。それは、ターリやスコット・ジャコビーやアロー・ブラックがそういうルールのゲームに乗ってくれたからこそできたものでもあるね。

――弾き語りという話が出ましたが、前作のビル・ウィザースのトリビュート『Lean On Me』の時にマーチンのアコースティック・ギターを買ったと言ってましたよね。本作ではギター弾き語りに合う曲が増えたような気がします。

マーチンはボブ・ディランも使っていたシンガー・ソングライター向きのギターで、ビル・ウィザースも使っていたんだ。あと、リッチー・ヘブンスも使っていたよね。僕は片足はシンガー・ソングライターで、もう片足はファンクやソウルに入っていたような人からの影響でマーチンを使うようになった。君が言うように今回もギターをかなり使ったんだ。でも、使ったのはエレキ・ギターが多いね。これはクインシー・ジョーンズがプロデュースしたマイケル・ジャクソン『Off The Wall』的なイメージだね。だから、エレキ・ギターもそうだし、シンセをレイヤーして重ねている作り方もそこからのインスピレーションだね。

――なるほど。ちなみにメロディって何で書きますか?

楽器じゃなくて、歌で出てくるね。

――その後はハーモニーやコードはどうしますか?

いろいろやり方があって、まず「Turn Me Up」を例にあげたいんだけど、これは3段階で出来た曲なんだ。まずピノ・パラディーノやジャマイア・ウィリアムス、クリス・バワーズとのファンク・ジャムって感じのセッションをブライアン・ベンダーのスタジオでやって、その中でみんなが出してくれたフレーズを編集して、組み合わせてベーシックな曲の骨格を作った。そこからターリとスコット・ジャコビーのところに行って、また別のパートを作った。最後にそこにメロディを乗せるっていう作業をアロー・ブラックと一緒にやったんだ。

一方で、「You Know What It Do」はツアー中にギターで弾きながら作った曲だね。ギターだと持ち運びが楽だから、ツアー中はギターで作曲することが増えているんだ。ピアノで書くのと、ギターで書くのとでは、出来る曲の種類が変わってくる。ギターの方が具体的(スペシフィック)なものになる傾向がある。ピアノだったら、もっと何でもできちゃうから。ピアノで作ってたら「You Know What It Do」は出てこなかったかもね。

――ここではギタリストに来てもらってギター・パートを弾いてもらうとか、ゲスト・ヴォーカリストに来て歌ってもらうとか、そういうタイプのコラボレーションではないですよね。曲作りの段階からいろんな人が入っていて、作曲者が誰かわからない状態だと思います。そういった共同作業での作曲で生まれる曲には今までのような曲とどういう違いや意味があるのでしょうか?

「曲にとって何が必要なのか」を知るってことだと思う。キャリアの初めのころは自分はこれだけできるってことを証明したくて、プロデュースもできるし、あれもこれもできるって感じだった。でも、『NBNE2』は僕にとって9枚目のアルバム。様々な経験を経た今は共同プロデュースにも、コラボレーションにも居心地の良さを感じているんだ。そういったことをやれるようになった自分への自信も含めて、実力が付いたんだと思うよ。今は音楽にとって何が最も必要なのかを考えられているから「音楽に仕える」、「音楽に奉仕する」って感覚なんだ。クインシー・ジョーンズもデューク・エリントンも自分は何が得意で、何をすべきかをわかっていた人だったんだろうなってことに気付いたからかな。

――なるほど。

それに加えて、自分の周りに信頼ができる人がいるかどうかってことも重要なんだ。このアルバムの中で自分が最も好きな箇所があるんだけど、実はそこはカットしようと思っていた部分なんだ。だけど、ターリから入れるべきだって言われて入れることにした。今ではそこが最も気に入っている。アルバムって映画を作るようなもので、ものすごくたくさんの人が関わるし、時間もかかる。しかも、このアルバムは7つのスタジオで、4か国でレコーディングしたんだ。参加しているアーティストもパリ、シカゴ、ベルギーとか世界中に住んでいたから、リモート・セッションになった部分もある。そんな状況において、起こるべきことを起こさせるってことも大事だと思うんだ。「Turn Me Up」はピノたちの部分だけでも十分にいい曲だったんだけど、スコット・ジャコビーにやってもらったらポップになるかなとか、既にクールだけど更にやろうって感じでアロー・ブラックにもやってもらった。その段階段階で、それぞれがここからは自分のパートだって感じで、いい意味で自分のエゴを出して、やるべきことをやって、何かを起こしてくれるような環境を作るんだ。そうやって進めていくコラボレーションは一人で書く曲とは違うエネルギーを生んでくれる。そういう楽曲ができたうえで、「Take Me Home」みたいにひとりで作って歌うと、コラボにはないピュアなエネルギーが出てきて、それもアルバムには重要な要素なんだ。

――あと、歌詞についても聞きたいんですが、『Lean On Me』で取り上げたビル・ウィザースの曲は、政治的だったり、いろんな意味が込められていた曲もありました。一方で、今回の『NBNE2』は超ラヴソングですよね。

僕が結婚したからね(笑)。愛ってすごくパワフルで、それまでにあったものを全部燃えつくして変えてしまうくらいの力があるから。でも、結婚だけじゃなくて、このアルバムに関わってくれた人全員への愛、つまりシーンへの愛やアーティストたちへの愛もある。レインボー・ブロンド・レーベルでやるってこともシーンへの愛を込めているし、自分の周りの世界へのラヴレターみたいなアルバムだと思ってる。ローラ・マヴーラ、リズ・ライト、クリスチャン・スコット、みんな忙しい人たちだけど、電話したら「レインボー・ブロンドのためにやるよ」って言ってくれたし、エリック・トラファズやインディ・ザーラもヨーロッパのスターなのに協力してくれた。そういう人たちへのラヴも含めて、だね。みんな長くこの世界のビジネスでやってきて、いろんなことがあっただろうけど、克服しながら続けてきて、その上で、今ここでみんなを心地よくハッピーにさせる音楽を作っている。そんな彼らは自分にとっての本当のヒーローだから。

――実は僕は今、ラヴソングに関心があるんです。そのきっかけはジャズ・ヴォーカリストのジャズメイア・ホーンにインタビューしたことです。彼女の最初のアルバムがポリティカルで、2作目は超ラヴソング。それについて彼女が「まずは自分自身を愛して、身近な人を愛せないと世界も愛せないし、世界は変わらない」っていうようなことを言っていたんです。それを聞いて、だったらチャンス・ザ・ラッパーの『The Big Day』がラヴソングだったことにもそんな深い意味があるんじゃないかとか考えていた。そしたら、ホセもラヴソングのアルバムを作って、さっき自分の家族やコミュニティへの愛の話をしてくれた。なるほどって思ったんです。

わかるよ。今のトランプ・アメリカで生きるには自分を愛したり、コミュニティを愛するってことはもしかしたら最もラディカルな行動なのかもしれないからね。自分自身でいること、プライドを保ちつつこと、同時に背筋を正して生きていくこと、それらはファシストのような人たちがリーダーにいる世界の中では簡単なことではないよね。

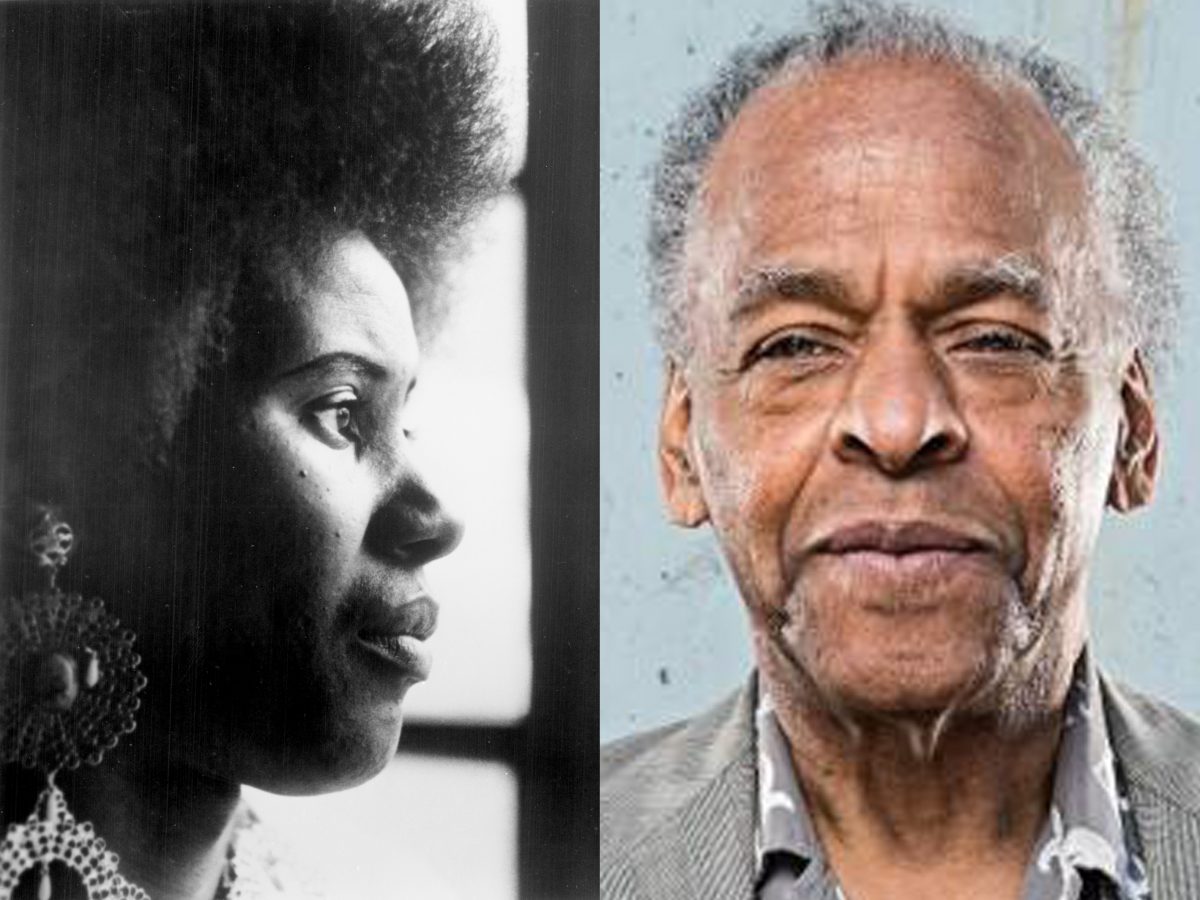

――あと、あなたが始めたレインボー・ブロンド・レーベルの話も聞きたいです。あなたのレーベルがリリースしたベン・ウィリアムスの新作『I Am A Man』が素晴らしかった。まず世界的ベーシストで、これまで歌っていない彼が自分の歌をメインにしていたのが驚きでした。

ベンとはビル・ウィザースのツアーの時に一緒だったんだ。そのバンドでシアトルに滞在した時にみんなで部屋を借りて住んで何日間かルームメイトだった。その時にベンがラップトップから流していた曲がすごく良くて、しかもそのヴォーカリストが良かったんだ。「これ誰なの?」って聞いたら、自分だって言うから「君の歌はすごくいいから歌ったほうがいいよ」って彼に言ったんだ。本人としてはそれはデモで、シンガーを雇って歌ってもらうつもりだったみたいだけどね。でも僕はベンが歌うべきだって思ったから、自分が知ってるヴォーカルの先生のジム・カーソンを紹介したりしたんだ。そこからベンはヴォーカル・レッスンを受けながら、2年かけてこのアルバムの制作を進めたね。デモの段階ではエレクトロニックなサウンドだったんだけど、ライブでやっていくうちにジャズっぽくなっていって、それが双眼鏡のピントが合うように徐々にフォーカスが定まっていった。あと大きかったのはブライアン・ベンダーがベンと同じベーシストだったし、曲作りって部分でもヒップホップやネオソウルのことを熟知していた。ブライアンが貢献してくれたんだ。それでもずいぶん時間はかかって、そもそも曲が複雑だし、どうやって進めていくのかとか、どういう風に演奏するのかとかじっくり時間をかけてベンは取り組んでいたね。いつだったかベンと一緒にいるときにレインボー・ブロンドのコンセプトを話したことがあった。「アーティストが運営して、アーティストのためにやるレーベル」って話をしたら、ベンはそれを気に入ってくれて「ぜひレインボー・ブロンドから出したい」って言ってくれた。それで僕のレーベルが担当できることになったんだ。

――もともとベンは自分で歌う気がなかったんですね。でも、普通に上手いから言われなかったら誰も気づかないですよね。

彼のママも知らなかったからね(笑)

ベン・ウィリアムス

――近年は器楽奏者が歌ったらすごかったみたいなケースが多いですよね。コリー・ヘンリー、ジョン・バティステ、コーリー・キングとかが歌を歌っている。みんなシンガー・ソングライターになり始めているとも言える気がします。ジャズ・ミュージシャン達が自分の曲を、自分の歌詞で、自分の声で歌いたいって思うようになったというか。これはどういうことなんでしょうか?

これはすごく重要だけど、ディープな質問だね。でも、考えてみればジャズで最も有名なトランペッターは、同時に素晴らしいシンガーでもあったよね。もちろんルイ・アームストロングのこと。それにサラ・ヴォ―ンはもともと素晴らしいピアニストだったし、ニーナ・シモンやナット・キング・コールは言うまでもない。みんなシンガーだけど、器楽奏者だったし、曲も書いていたわけで、ジャズにおいても特別なことではなかったわけだよね。でも、チャーリー・パーカーが出てきてビバップの神話が出来て、その後、マイルス・デイヴィスが出てきた。その時代は、歌わないで真剣に自分の楽器を演奏する人が主流になった。自分たちはエンターテインするためにやってるわけじゃないって感じでね。その時代もパワフルで美しくて僕は大好きなんだ。ストラヴィンスキーやモーツァルトと並ぶようなインストゥルメンタリストであり作曲家っていう意味で素晴らしいよね。でも、そういう時代からずいぶん経った今の話をすると、シンガーたちが再び楽器の重要さをより感じている気がするんだ。それってすごく自然なことだよね。そして、器楽奏者も再び歌の重要さを感じているんだよ。

――これって『NBNE』の際に、あなたが「ジャズ・シンガーだってことを忘れて自分の歌を歌うシンガー・ソングライターであろうとした」って話と通じることかもしれないですね。

うん、たぶんそうだと思うよ。

――あと、この話って、チャーチのカルチャーで育って、楽器を弾くだけでなく、元々そこのクワイアなどで歌っていたこととも関係があるんじゃないかと思ったんですが、それはどうですか?

それは間違いなくあると思うね。ロバート・グラスパーもチャーチでピアノを弾いていたところから楽器を始めているし、彼が実際に歌っていたかはわからないけど、伴奏をしていたことで歌とのリンクみたいなものは必ず持っていたはずだから。さっきビバップの時代の話をしたけど、その時代でさえもレスター・ヤングやベン・ウェブスターとか、マイルス・デイヴィスのことを考えてみるとわかることがあると思うよ。デクスター・ゴードンは「自分のサックスは歌っているようなものだ」って言ってたけど、まさに歌っているようなメロディ・ラインを吹いていたし、歌っているような息遣いをしていたからね。チャーチで言えば、コール&レスポンスみたいなものもあって、チャーチの歌が生み出すエネルギーってすごく重要なことなんだ。

――個人的にはベン・ウィリアムスの『I Am A Man』を聴いて思い出したのが、オスカー・ピーターソンのことで。彼はナット・キング・コールのファンで、ヴォーカル・アルバムの『Romance』や『With Respect To Nat』を出しているんですけど、なんでピアノの神様が歌うんだろって思ってたんです。でも、あなたの話を聞いたら、その答えに近づけた気がする。

オスカーとナットと言えば、二人の声が似ていたから、お前はピアノで、俺は歌で行くみたいな感じで、お互いの住み分けをするために契約を交わしたって伝説みたいな噂があるよね。

――そのエピソード、すごいですね(笑)。最後に、レインボー・ブロンドの次のリリース予定はありますか?

ブライアン・ベンダーのソロかな。ブライアンはあらゆる楽器を操るからね。彼はレインボー・ブロンドのマッドリブなんだ。

■リリース情報

ホセ・ジェイムズ

『ノー・ビギニング・ノー・エンド2』

2020. 2. 5 ON SALE

UCCU-1621 \2,750 (tax in)

購入・試聴はこちら https://jazz.lnk.to/nbne2NL

収録曲

1. アイ・ニード・ユア・ラヴ feat. レデシー&クリスチャン・スコット

2. ユー・ノウ・ホワット・イット・ドゥ

3. フィールズ・ソー・グッド feat. セシリー

4. ターン・ミー・アップ feat. アロー・ブラック

5. 素顔のままで

6. ベイビー・ドント・クライ feat. J. ホアード

7. ノーバディ・ノウズ・マイ・ネーム feat. ローラ・マヴ―ラ&クリス・バワーズ

8. テイク・ミー・ホームfeat. リズ・ライト

9. アイ・ファウンド・ア・ラヴ feat. ターリ

10. セイント・ジェイムズ

11. ミス・ミー・ホエン・アイム・ゴーン feat. マーカス・マチャド

12. オラクル(高尾山) feat. インディ・ザーラ&エリック・トルファズ

13. ユー・ノウ・ホワット・イット・ドゥ (スコット・ジャコビー・ヴァージョン)*

*日本盤ボーナス・トラック

ベン・ウィリアムス

『アイ・アム・ア・マン』

2020. 2. 5 ON SALE

UCCU-1622 \2,750 (tax in)

購入・試聴はこちら https://jazz.lnk.to/BW_IAAMNL

収録曲

1. イントロ:アイ・アム・ア・マン

2. イフ・ユー・ヒア・ミー

3. マーチ・オン feat. ウェス・フェルトン

4. プロミスト・ランド feat. ケンドラ・フォスター

5. ハイ・ロード feat. ムスィーナー

6. テイク・イット・フロム・ミー feat. ナイルズ

7. カム・ホームfeat. ケンドラ・フォスター

8. ザ・デス・オブ・エメット・ティル

9. ハイ・ロード パート2

10. ウィ・シャル・オーヴァーカム

●来日公演

新作『アイ・アム・ア・マン』を携え、日本で初のリーダー・ライヴを開催!

ベン・ウィリアムス・バンド

2020年5月29日(金)~31日(日) コットンクラブ

メンバー:

Ben Williams (vo, b)

Kendra Foster (vo)

Marcus Strickland (sax)

BIGYUKI (key)

David Rosenthal (g)

Quincy Phillips (ds)

http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/ben-williams/

柳樂光隆氏監修 最新書籍・CD

「Jazz The New Chapter 6」(シンコーミュージックMOOK)

https://www.shinko-music.co.jp/item/pid1648218/

『Jazz The New Chapter Ternary』

UCCU-1616/8 \3.025 (tax in)

CD購入はこちら https://store.universal-music.co.jp/product/uccu1616

Link

ユニバーサルミュージック ホセ・ジェイムズ サイト https://www.universal-music.co.jp/jose-james/

ユニバーサルミュージック ベン・ウィリアムス サイト https://www.universal-music.co.jp/ben-williams/